あ行

油汚染損害の民事責任条約;CLC1969条約(あぶらおせんそんがいのみんじせきにんじょうやく)

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,1969

タンカーによる油汚染損害に関し、船舶所有者に厳格責任を課すとともに、その責任額を一定限度に制限すること、保険加入の義務化等を定めた条約であり、1969年に採択、1975年に発効、日本は1976年に締結している。(締約国数34カ国)この条約はその後、1976年および1992年の議定書で改正が行われ、このうち1992年の議定書(CLC PROT1992)は、1996年に発効、日本は1994年に締結している。(当該議定書の締約国数138カ国)

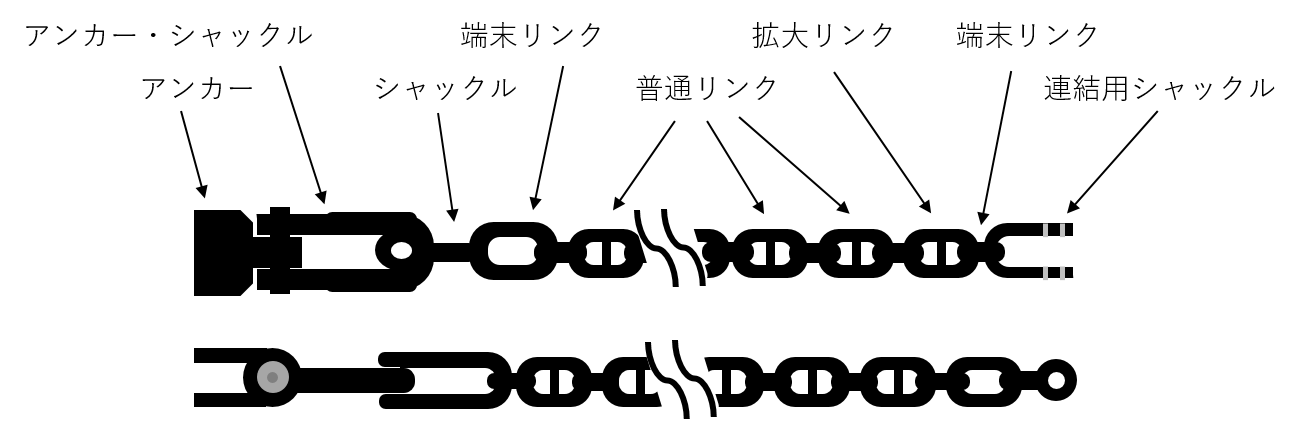

アンカー・チェーン;錨鎖(あんかー・ちぇーん;びょうさ)

Anchor Chain;Anchor Chain Cable

アンカーに取付けるチェーンをいう。原則としてチェーンの一節の長さは25メートル、または27.5メートルときめられている。これを1連(1Cable Length)という。何連備えるかは船の大きさによって異なり、「船舶設備規程」に定められている。

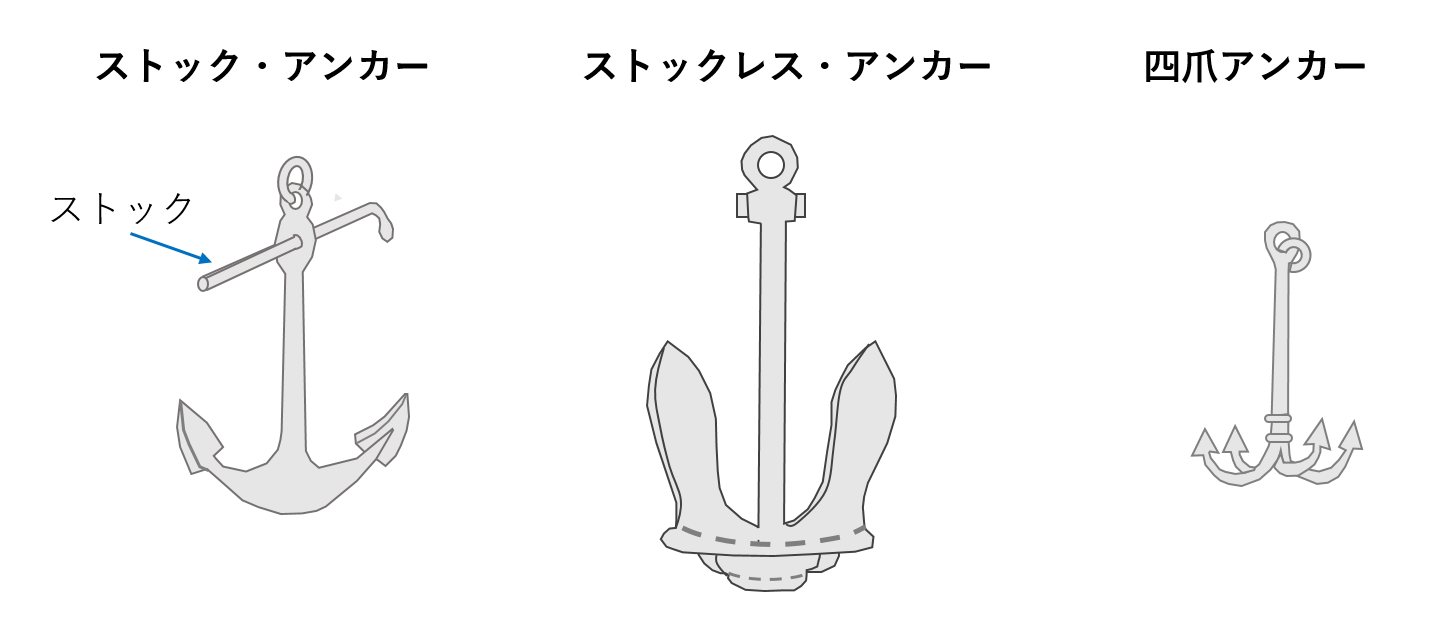

アンカー;錨(あんかー;いかり)

Anchor

船を係留または停泊させる時、水底に沈める爪のあるおもり。チェーンまたはロープに連結し、投揚錨装置または人力で沈める。形状によって次の種類がある。

・ストック・アンカー(Stock Anchor);有銲錨(ゆうかんびょう):ストック(かんざし)の付いたアンカー。

・ストックレス・アンカー(Stockless Anchor);無銲錨(むかんびょう):ストックのないアンカー。大形のアンカー。

・四爪(よつめ)アンカー(Grapnel Anchor);日本錨:4個の爪を持ったアンカー。日本独特のアンカー。

参考 用途によるアンカーの種類:

バワー・アンカー(Bower Anchor);船首錨:船首の両舷に備えてある最も大きいアンカー。大錨ともいう。

ストリーム・アンカー(Stream Anchor);中錨:船尾に備えてある中形のアンカー。バワー・アンカーの補助として船の振回りを防ぐ時などに用いる。重量は大錨の1/3位。

ケッジ・アンカー(Kedge Anchor);小錨:やや遠くに落とし、アンカー・ロープをたぐって船を移動させたりするのに用いるアンカー。

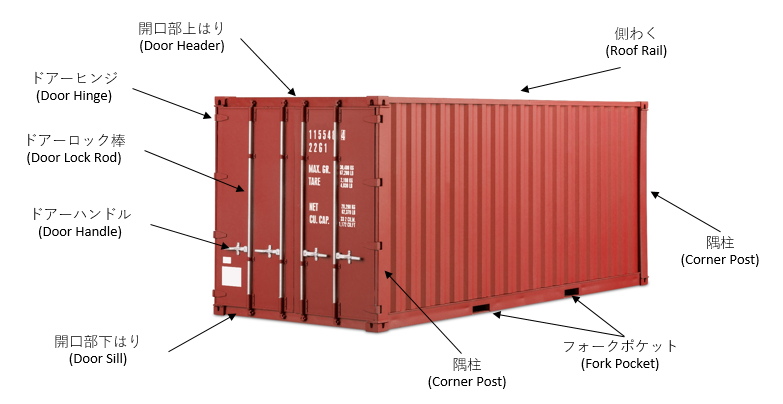

安全コンテナ条約;CSC1972条約(あんぜんこんてなじょうやく)

International Convention for Safe Containers, 1972

船舶に搭載するコンテナの安全性確保のため、その構造強度、保守等について、国際的に統一された基準を定めている。この条約は1972年に採択され、1977年に発効しており、日本は1978年に締結している。(締約国数84カ国)

曳航検査(えいこうけんさ)

Towing Survey

曳航が行われる時、事前にサーベイヤによって行われる検査。安全回航に対する適否が判定される。検査は曳航海域・曳航距離・気象条件などに照らし、曳船と被曳物件の状態、および安全回航のための諸準備が完全になされたかどうかなどにつき綿密に行われる。合格の判定が出れば証明書が発行される。トーイング・サーベイともいう。

FRP 船;GRP 船(えふあーるぴーせん;じーあーるぴーせん)

Plastic Ship

FRP はFiberglass Reinforced Plastic,GRP はGlassfiber Reinforced Plastic の略語。すなわち強化プラスチックで造った船。漁船やレジャー・ボートに多い。

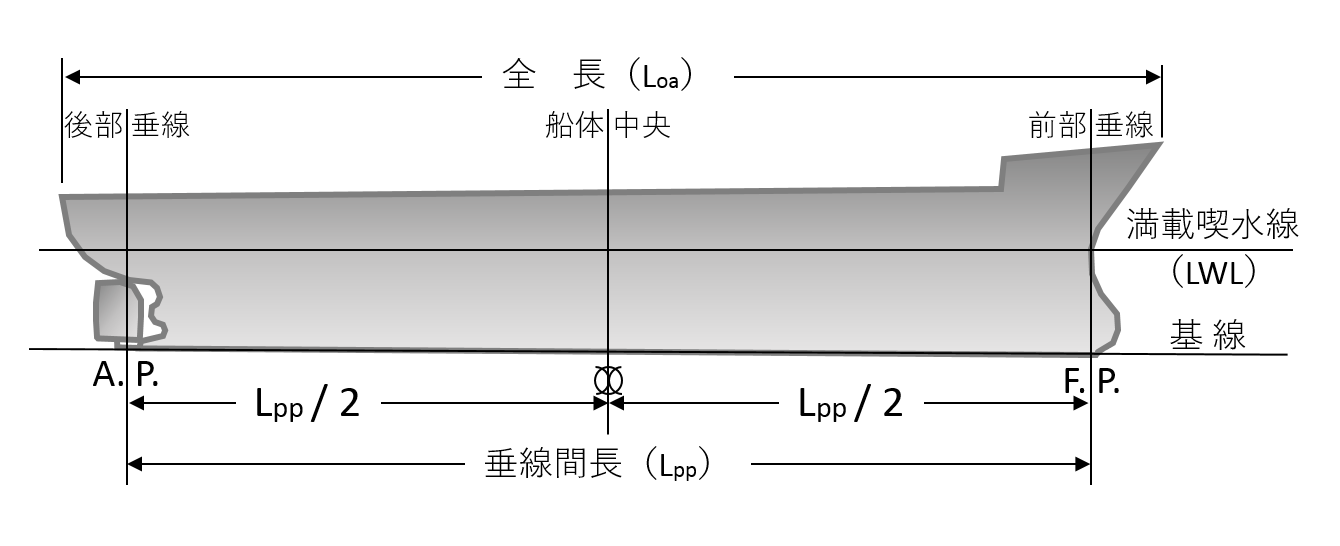

Lpp(Length of ship Between Perpendiculars);船の垂線間長(えるぴーぴー;ふねのすいせんかんちょう)

Length of ship Between Perpendiculars

船体の前部垂線から後部垂線(註参照)までの水平距離。ふつう「船の長さ」といえばこれを指す。

参考:前部垂線は計画満載喫水線と船首材前面との交点を通る鉛直線。

後部垂線は舵柱のある船ではその後面,舵柱のない船では舵頭材の中心を通る鉛直線。

遠洋航路船(えんようこうろせん)

Sea Going Vessel ; Ocean Going Vessel

遠洋区域を航行区域とする大型船舶。一般に外航船または航洋船と呼ばれる。

NACCS 法(正式名称;電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)(なっくすほう(でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんるするほうりつ))

電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続きの迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCS センター)の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、港湾・空港での貨物の流通等の円滑化を図り、産業の国際競争力の強化に寄与することを目的として1977年に制定された法律。NACCS センターが運営する輸出入・港湾関連情報処理システム(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System(NACCS))は、税関、関係行政機関及び関連民間事業者をオンラインで結び、税関手続、港湾手続等の輸出入等に係る業務と関連の民間業務を処理するシステムであり、全輸出入申告の約99%を電子的に処理するとされる。

か行

海事債権責任制限条約;LLMC1976条約(かいじさいけんせきにんせいげんじょうやく)

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims,1976

海難事故に係る船舶所有者の責任を、船舶のトン数に応じた一定限度に制限することを定めた条約であり、1976年に採択され、1986年に発効しており、日本は1982年に締結している。(締約国数54カ国)その後、1996年に責任限度額を引き上げる改正議定書(LLMC PROT1996)が採択され、2004年に発効しており、当該議定書を日本は2006年に締結している。(当該議定書の締約国数57カ国)

海上運送法(かいじょううんそうほう)

海上運送事業(船舶運航事業(旅客定期事業等、海上において人または物の運送をする事業)、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。)の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする法律である。その内容としては、事業の許可・届出、運送約款の認可・届出等のほか、日本船舶及び船員の確保、準日本船舶の認定、先進船舶の導入促進、海上運送事業に使用する船舶の規格・船級等に関する規定が含まれている。1949年の法律制定以後も改正を重ねてきており、2006年には安全確保に関する諸々の規定が、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(以下「運輸安全一括法」:下段の備考1参照)によって組み込まれている。

(備考1 運輸安全一括法)

2005年頃における運輸分野の事故等の発生状況(陸海空の交通モードでのヒューマンエラー等が背景と見られる事故・トラブルの多発)に鑑み、運輸の安全性の向上を図るため、この運輸安全一括法によって各交通モードの事業法(鉄道事業法、軌道法、航空法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送法、内航海運業法等)の改正等を一括して行ったものであり、これによる改正法は2006年10月から施行されている。この改正により各交通モードの事業法について、法の目的に「輸送の安全の確保」が追加され、また運輸事業者に対する安全管理規程の作成・届出の義務付け、安全統括管理者の選任・届出の義務付け等、安全確保に関する諸々の規定が組み込まれた。

(備考2 運輸安全マネジメント制度)

上述の運輸安全一括法の施行と合わせて、2006年10月から導入されている制度であり、運輸事業の根幹を成す「輸送の安全の確保」に向けて、従来からの交通モード毎の事業法に基づく保安監査に加え、運輸事業者自らが経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築・改善するよう促すことにより、輸送の安全性向上を図ることを目的とするものである。本制度において、運輸事業者は自主的かつ積極的に輸送の安全を推進し、その構築した安全管理体制をPDCA サイクル(Plan Do Check Act(計画の策定、実行、チェック、改善)のサイクル)により継続的に改善する。また、国土交通省は、運輸事業者の安全管理体制の構築・実施状況を確認するため、担当者が運輸安全マネジメント評価(運輸事業者の経営トップ及び安全統括管理者等の経営管理部門へのインタビュー、文書・記録類の確認等)を実施し、安全管理体制の評価とともに、更なる向上に資するための助言も行う。

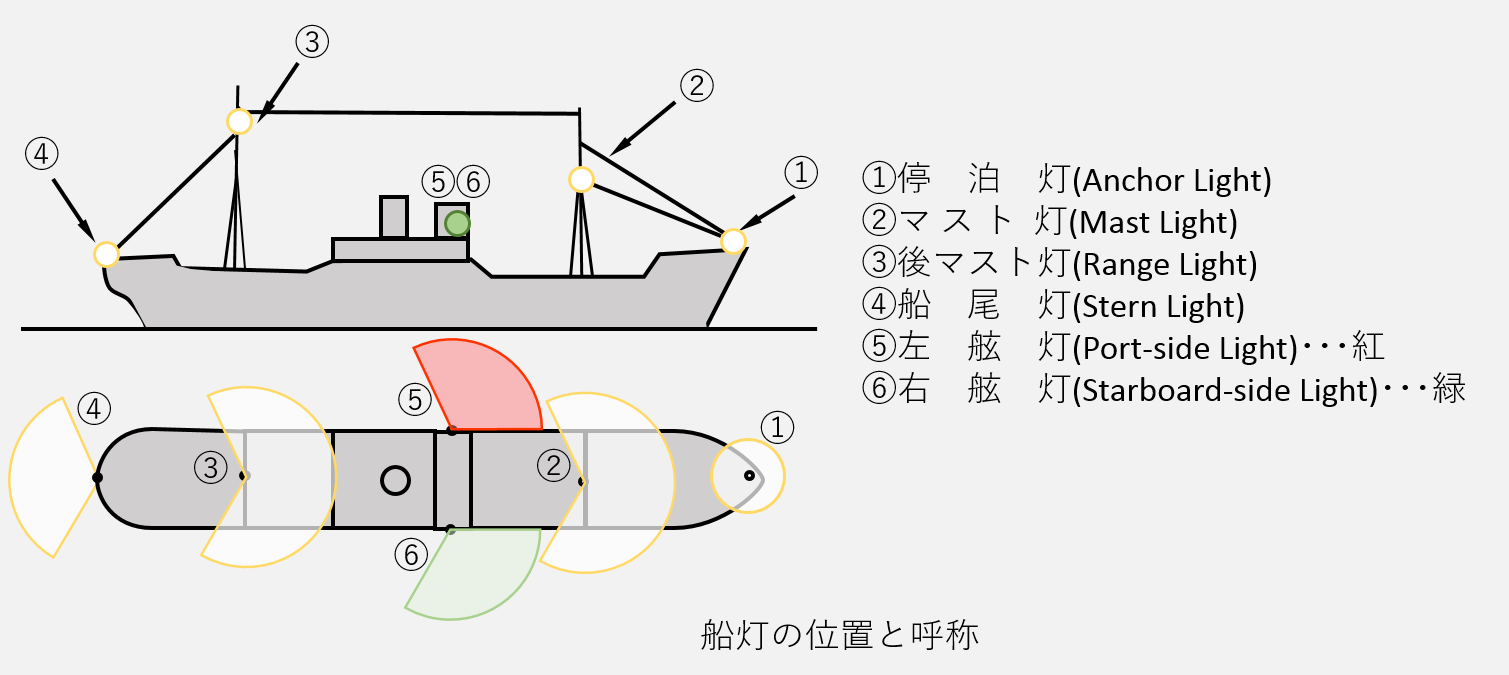

海上衝突予防法(かいじょうしょうとつよぼうほう)

この法律は、前述の海上衝突予防条約(COLREG1972条約)に基づく海上における衝突の予防のための国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もつて船舶交通の安全を図ることを目的として制定されたものである。本法の適用対象の船舶は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある船舶(水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。))とされている。

また、この法律の規定事項の概要は以下のようになっている。

⑴ 航法

・あらゆる視界の状態における船舶の航法(見張り、安全な速力、衝突のおそれ、衝突を避けるための動作、狭い水道、分離通航方式)

・互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法(帆船、追越し船、出会い船、横切り船、避航船、保持船、各種船舶間の航法)

・視界制限状態にある船舶の航法

⑵ 灯火及び形象物

(灯火の定義、灯火の視認距離、航行中の動力船、航行中のえい航船、航行中の帆船、漁労に従事している船舶、運転不自由船・操縦性能制限船、喫水制限船、水先船、びよう泊中の船舶・乗り揚げている船舶、水上航空機等)

⑶ 音響信号及び発光信号

(音響信号設備、操船信号・警告信号、視界制限状態における音響信号、注意喚起信号、遭難信号)

⑷ 補則

(切迫した危険のある特殊な状況、注意等を怠ることについての責任等)

海上人命安全条約;SOLAS 条約(かいじょうじんめいあんぜんじょうやく;そーらすじょうやく)

International Convention for the Safety of Life at Sea

船舶の堪航性(航海に堪えること)および旅客・船員の安全を確保するために必要な船舶の構造、救命設備、航海用具等の基準について、国際的に統一された基準を定めるとともに、主管庁または認定された団体による定期的な検査の実施、証書の発給、寄港国による監督(ポートステートコントロール:以下「PSC」)等の規定を定めている。条約の採択は1974年、発効は1980年であり、日本も同年に締結している。なお、条約発効後も改正が重ねられており、国際安全管理コード(ISM コード)、船舶及び港湾施設の保安の国際コード(ISPS コード)に係る規則等、新たな規定が次々に導入・追加されてきている。(締約国数165カ国)

外装主義(がいそうしゅぎ)

運送人は、自己の運送した貨物の外装に異常がなければ、たとえ中味に損傷があっても免責を主張できる。これを外装主義という。

海難審判法(かいなんしんぱんほう)

職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士等に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする法律。従来は海難審判庁が、海難の原因究明と懲戒手続きを一体的に行ってきたが、懲戒から分離した再発防止のための「原因究明型」調査とすべきとの国際的潮流を踏まえ、2008年の通常国会で成立した国土交通省設置法等の一部を改正する法律により改組が行われ、原因究明は運輸安全委員会が、懲戒は海難審判所が行う体制が同年10月1日から発足したものである。

「海難」の定義:

① 船舶の運用に関連した船舶または船舶以外の施設の損傷

② 船舶の構造、設備または運用に関連した人の死傷

③ 船舶の安全または運航の阻害

海難審判所:

海難審判所は、東京に置かれて重大な海難の審判を扱い、地方海難審判所は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、北九州(門司区)、長崎等に置かれ、管轄区域において発生した海難(重大なもの以外)の審判を扱う。結審後、海難の事実及び受審人の故意または過失の内容を明らかにした裁決並びに受審人への懲戒が言渡される。裁決で懲戒処分を受け、その処分に不服のある場合は、裁決言渡しの翌日から30日以内に東京高等裁判所に裁決取消しの訴えをすることができる。

懲戒:

次の3種があり、適用は行為の軽重に従って定められる。

① 免許の取消し

② 業務の停止(停止の期間は1カ月以上3年以下)

③ 戒告

海難報告書;シープロテスト(かいなんほうこくしょ;しーぷろてすと)

Sea Protest

航海中荒天に遭遇し船倉内の貨物に不測の損傷が予想される時、あるいは実際に海難があった時、船長が提出する報告書。海難の事実・貨物管理のためにとった処置・不可抗力などを記載する。内地においては到着港の海運局、外地では領事館または公証人(Notary Public)に、公用航海日誌と共に提出して承認をうける。

海洋汚染防止条約;MARPOL 条約(かいようおせんぼうしじょうやく;まるぽーるじょうやく)

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

船舶の航行に起因する環境汚染(油、ばら積みの有害液体物質、容器収納の有害物質、汚水、廃物および排ガスによる汚染)を防止するため、構造設備基準、排出基準等を定めている。またSOLAS 条約と同様、定期的な検査の実施、証書の発給、PSC 等の規定も定めている。この条約は当初1973年に採択されたが、有害液体物質に係る規制の内容に技術的に難しい部分が有ったため発効が停滞したことから、1978年の議定書によって一部が修正され、1983年に発効したものであり、日本も同年に締結している。(締約国数158カ国。なお排ガスによる汚染防止の規則は1997年の議定書(発効2005年)で追加されたものであり、当該議定書の締約国数は94カ国)

瑕疵(かし)

Defect

保険用語で、きずまたは欠陥のこと。なお海上保険でいう「固有の瑕疵」(Inherent Vice)とは、「保険の目的」が他の同種の物品と同様に一般的に有する望ましくない性質、たとえば生鮮食品の腐敗、鉄製品の錆、アルコールやガソリンの蒸発のおそれなどを指す。また「潜在瑕疵」(Latent Defect)とは、船体などにあるきずで、「相当の注意」(Due Diligence)を払っても発見できない隠れたきず・欠陥を指す。保険者は「固有の瑕疵」による損害は免責されるが、「潜在瑕疵」による損害は免責されない。

ガス・タービン船(がす・たーびんせん)

Gas-turbine ship

ガス・タービンを主推進機関とする船舶。内燃機関船の1つ。大型船はなく、水中翼船やホバー・クラフトなどが含まれる。ジェット・フォイル艇は2基のガス・タービンで作動するウォータージェット推進機を装備した水中翼船。時速約80キロメートルの高速で航行する。

鑑定事業;Surveying(かんていじぎょう)

船積貨物の積付に関する証明、調査および鑑定を行う事業。これに従事する者を鑑定人(サーベイヤ)といい、以前は登録制(国交省)であったが、2005年の法改正により、鑑定人の登録制は廃止された。新日本検定協会と日本海事検定協会がある。

危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)(きけんぶつせんぱくうんそうおよびちょぞうきそく(ききそく))

船舶安全法第28条第1項では、危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する事項であって、運送及び貯蔵の技術的基準、検査等については、国土交通省令で定める旨が規定されている。危規則は、この船舶安全法の規定に基づいて定められた国土交通省令の一つであり、さらに具体的な基準を定める告示として、危規則の下に「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)、「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」(放告示)等が制定されている。これら危規則、危告示、放告示等に規定される基準は、SOLAS 条約、IMDG コード、IBC コード、IGC コード等の国際基準に準拠した内容となっている。また、放射性物質に係る基準は、国際原子力機関(IAEA)で策定されている放射性物質安全輸送規則にも準拠している。なお危規則の規定事項の概要は次のようになっている。

第一編;用語の定義、危険物の分類等

第二編;危険物の運送

(危険物の個品運送、ばら積み液体危険物(液化ガス物質、液体化学薬品、引火性液体物質等)の運送等)

第三編;危険物の貯蔵(火薬類の貯蔵、火薬類以外の危険物の貯蔵等)

第四編;常用危険物/第五編;雑則/第六編;罰則

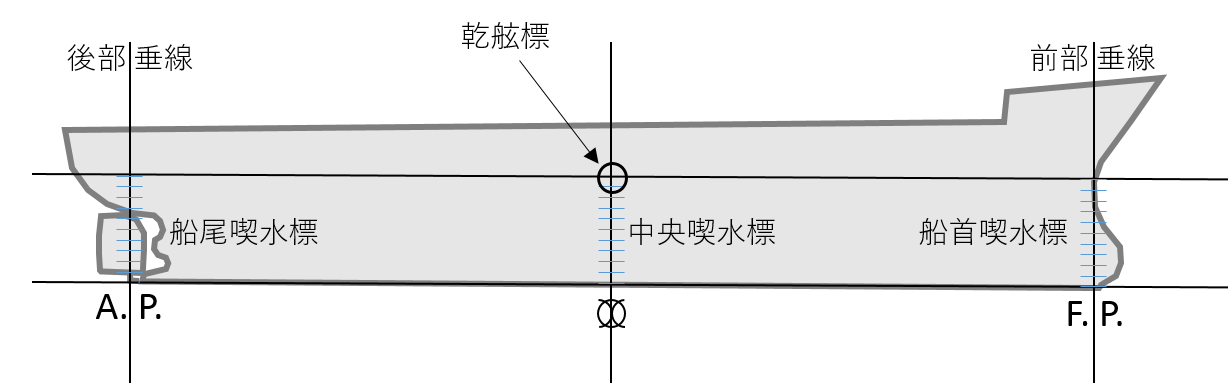

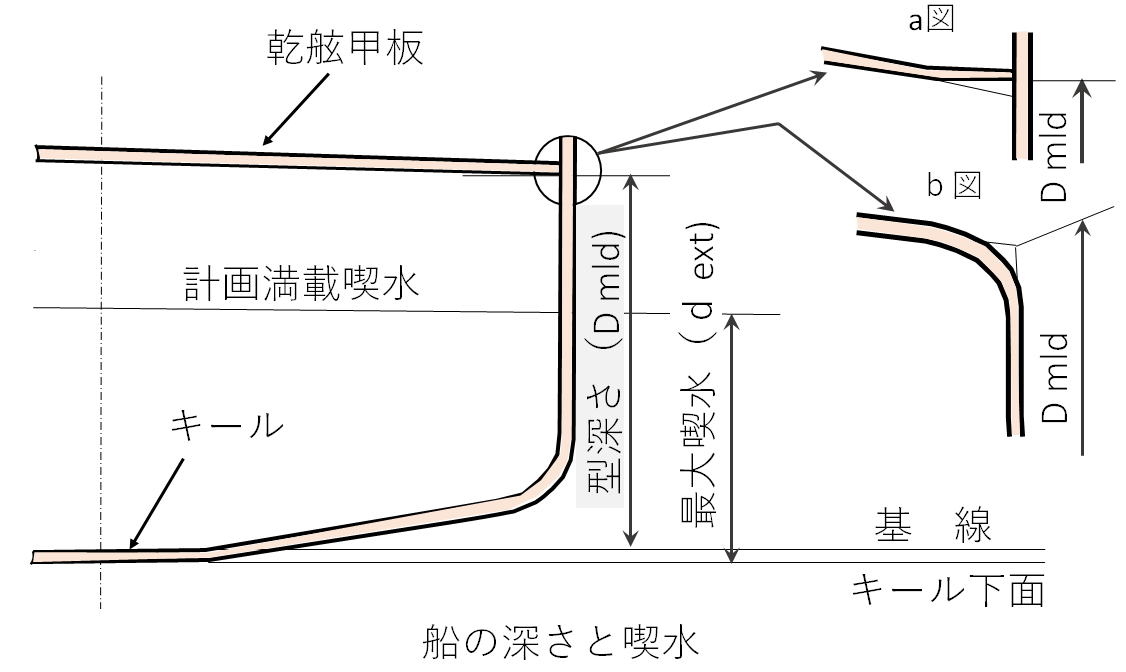

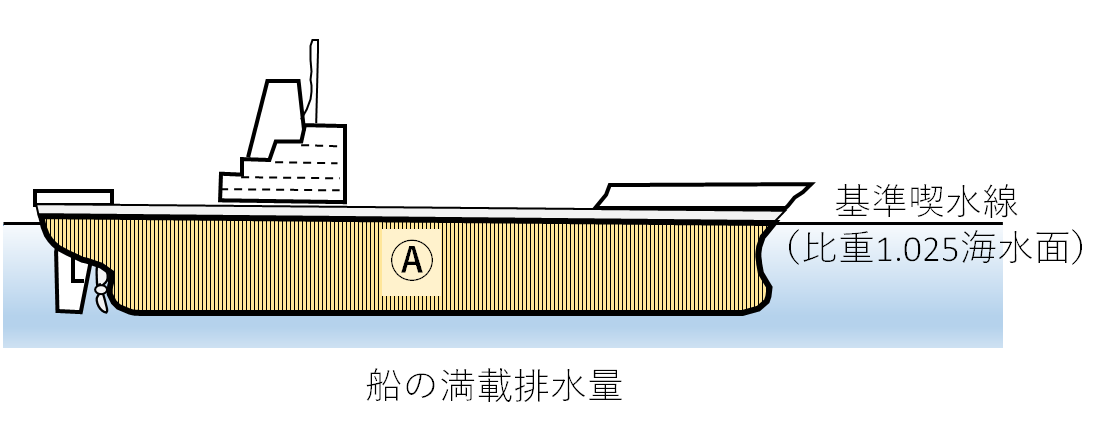

喫水;ドラフト(きっすい;どらふと)

Draft

浮いている船の船体と水面の交わる線を喫水線(Water Line)、キールの下面から水面までの垂直距離を喫水またはドラフトという。 船首喫水 : 船首の喫水。船首部に標示してある喫水標で読み取る。「艏(おもて)の喫水」ともいう。 中央部喫水: 船の中央部の喫水。左右両側の外販上に表示してある喫水標によって読み取る。 船尾喫水 : 船尾の喫水。舵柱あるいは船尾部に標示してある喫水標で読み取る。「艉(とも)の喫水」ともいう。 平均喫水 : 船首喫水と船尾喫水の平均値をいう。

近海航路船(きんかいこうろせん)

Greater Coasting Service Vessel

近海区域を航行区域とする船舶。一般に近海船と呼ばれる。タンカーの場合は“Coastal Tanker”と呼ばれる。

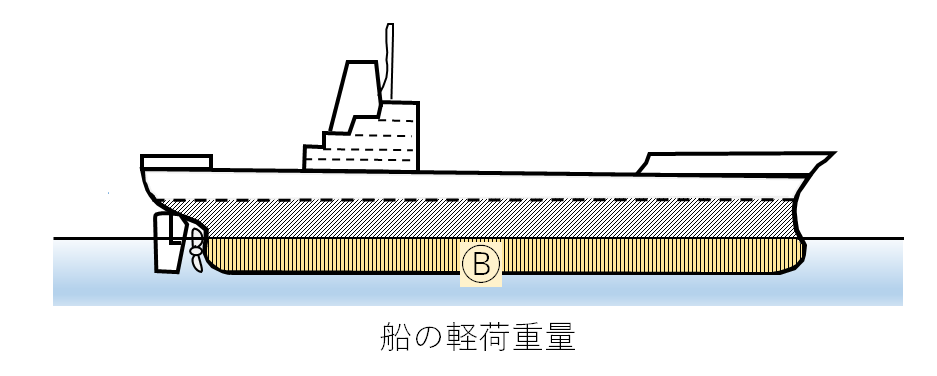

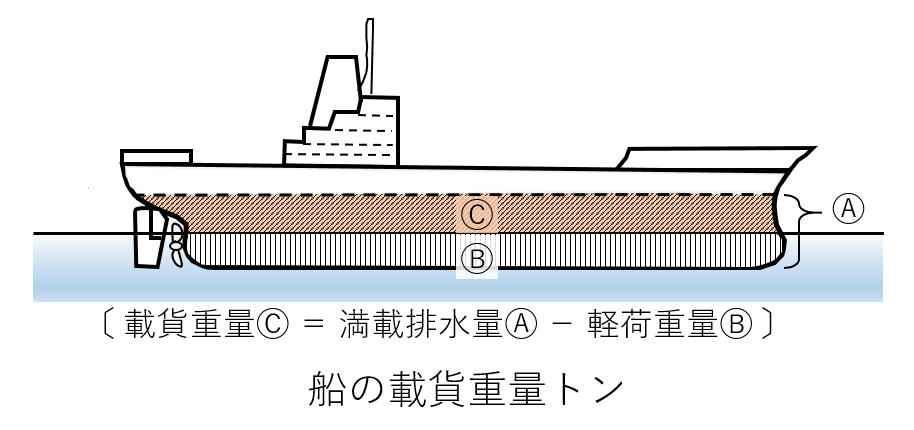

軽荷重量(けいかじゅうりょう)

Light Weight Light Condition

船体・機関・諸設備に、法定備品のみを加えた船の自重。人・貨物・燃料・潤滑油・バラスト水(固定バラストは除く)・清水・ボイラー水・消耗貯蔵品・手回り品などを積んでいない状態の船の排水量。下図B の部分。

軽合金船(けいごうきんせん)

Light Alloy Ship

ジュラルミンなどの軽合金で造った船。

検数事業;Tally Business(けんすうじぎょう)

船積貨物の積込または陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算または受渡の証明を行う事業。これに従事する者を検数人といい、以前は登録制(国交省)であったが、2005年の法改正により、検数人の登録制は廃止された。

検数人;夕リーマン;チェッカー(けんすうにん;たりーまん;ちぇっかー)

Tallyman;Checker

船積み・陸揚げの際、貨物の検数や事故のチェックを行う立会人。一般にはタリーマンまたはチェッカーと呼ばれ、船主側(Ship-side)と荷主側(Dock-side)の双方に立つ。日本の主要な検数事業の許可を受けた機関として日本貨物検数協会と全日検がある。

検量事業;Measuring (けんりょうじぎょう)

船積貨物の積込または陸揚を行うに際してするその貨物の容積または重量の計算または証明を行う事業。主な目的は海上運賃算定の基となる証明書の発行。従事する者を検量人といい、以前は登録制(国交省)であったが、2005年の法改正により、検量人の登録制は廃止された。

注1 その他の港湾運送関連事業(届出制):

上記のほか、船舶積載貨物の固定作業・荷造作業・船倉およびタンクの清掃作業などの諸事業および警備事業〔ワッチ(Watch)〕などがあり、これらは届出制となっている。

注2 港湾運送事業法の主要規定事項:

事業許可(第4条)

運賃・料金の届出(第9条)

下請の制限(第16条)

港湾運送事業抵当(第3章(第23条~第28条))等

検量人(けんりょうにん)

Measurer

国土交通大臣から港湾運送事業法における検量事業の許可を受けた団体に所属し、主として船積貨物の運賃算定資料作成のため公正な第三者として個々の貨物の容積・重量を計り証明行為を行う者をいう。日本の主要な検量事業の許可を受けた法人として、日本海事検定協会と株式会社シンケンがある。

航海日誌 ログ・ブック(こうかいにっし ろぐぶっく)

Log Book

船舶運航に関する事項一切を記録する日誌。船員法では船長に対しこの日誌の本船備え付けを義務づけている。 船長は航海中に発生した海難・航路変更・在船者の死亡および行方不明などについてこれに記入し報告する義務がある。 そのためこれを公用航海日誌(Official Log Book)という。そのほかに、会社が独自に定めた船用航海日誌がある。

港則法(こうそくほう)

港内における船舶交通の安全、および港内の整とんを図ることを目的として制定された法律。主務官庁は海上保安庁。

主な規定事項:

・港域の指定

・汽艇等の定義

・特定港および指定港の定義(下記註)

・入出港の届出

・錨地の制限および指定

・停泊の制限

・航路

・航法

・危険物

・水路保全

・灯火、火災警報、工事等の許可、漁ろうの制限等

注 港則法に基づき同法施行令で定める特定港:

喫水の深い船舶が出入できる港、または外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものを「特定港」とし、87港を定めている。(2021年5月現在)

港湾法(こうわんほう)

交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的として制定された法律。

主な規定事項:

・港湾管理者の定義

・国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾・地方港湾の定義

・港湾区域・臨港地区の定義

・港湾施設に関する事項

・港湾工事・開発保全航路に関する事項

・避難港の定義および規定

・港湾計画に関する事項

・港務局の設立・業務などに関する事項

・入港料・港湾台帳(入出港書類)に関する事項

国際安全管理コード;ISM コード(こくさいあんぜんかんりこーど;あいえすえむこーど)

国際海事機関(IMO)において採択された「船舶の安全運航及び汚染防止のための国際管理規則(the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention)」をいい、SOLAS 条約附属書第Ⅸ章(1994年5月のSOLAS 条約締約国会議で採択されて同附属書に新設された章)に基づき、会社及び船舶(旅客船及び総トン数500トン以上のタンカー(1998年7月から適用開始)、貨物船等(2002年7月から適用開始))は、このISM コードに適合した安全管理システムを確立・運用する義務がある。なお、ここで会社とは、船舶の所有者または船舶の管理者若しくは裸傭船者等他の団体若しくは人であって、船舶の所有者から船舶の運航の責任を引き受け、かつ、当該責任を引き受けるに際し、ISM コードによって課されるすべての義務及び責任を引き継ぐことに同意した者をいう。

国際海上危険物規程;IMDG コード(こくさいかいじょうきけんぶつきてい;あいえむでぃーじーこーど)

国際海事機関(IMO)において策定された国際海上危険物規程(International Maritime Dangerous Goods(IMDG)Code)をいう。1950年代中頃、危険物の国際間輸送における安全性・効率性確保には各国の規制内容の共通性が重要との認識が高まり、まず国連において、全輸送モードを対象に危険物輸送に関する勧告(以下「国連勧告」)が策定され、1956年に初版が発刊された。この国連勧告では危険物を9クラス(爆発物、ガス、引火性液体類、可燃性固体類、酸化性物質類及び有機過酸化物、毒性及び感染性物質、放射性物質、腐食性物質並びにその他の危険な物質及び物品)に分類し、約3千種の物質・物品に国連番号を割り当て、品名、等級、遵守事項等を示していた。陸海空の各輸送モードでは、この国連勧告に沿った内容の国際基準が各々検討され、このうち海上運送モードでは、国際海事機関(IMO)において1965年にIMDG コードが策定されたものである。IMDG コードは策定当初、推奨基準の扱いであったが、2004年以降は、海上人命安全条約(SOLAS 条約)に基づく強制要件となり、SOLAS 条約締約国で適用されてきている。また海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)の附属書Ⅲ(容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則)では、IMDG コードにおける海洋汚染物質等を有害物質として規制している。(IMDG コードは2年毎に更新されてきており、2021年5月現在における最新版は、2020年採択の第40版となっている。)危険物の海上運送に係る我が国の法令(船舶安全法、海洋汚染防止法、危険物船舶運送及び貯蔵規則等)は、IMDG コードの内容に準拠して制定されている。なお、IMDG コードは危険物の個品運送を規制しているコードであり、危険物のばら積み運送については、前述のIBC コード、IGC コード等によって規制されている。

国際海上固体ばら積み貨物コード;IMSBCコード(こくさいかいじょうこたいばらづみかもつこーど;あいえむえすびーしーこーど)

国際海事機関(IMO)において採択された「国際海上固体ばら積み貨物コード(the International Maritime Solid Bulk Cargoes(IMSBC)Code)」をいい、穀物以外の固体ばら積み貨物(液体またはガス以外の貨物であって、粉状、細粒状またはそれらよりも大きな形状の物質の組合せからなり、通常は均一の構成物で、いかなる容器にも収納されることなく、船舶の貨物艙に直接積み込まれるもの)の運送に適用されるコードである。

国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう)

この法律は、船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるものに適用される。(ただし第16条の規定は運送人及びその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任に適用される。)これは日本が1957年に「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」(ヘーグ・ルール)を締結したことに伴い、同年に「国際海上物品運送法」を制定して国際海上物品運送についての国内法として法整備を図ったものである。なお2018年には、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律によって、船荷証券、責任の限度等に係る規定の改正が行われている。

国際ガスキャリアコード;IGC コード(こくさいがすきゃりあこーど;あいじーしーこーど)

国際海事機関(IMO)において採択された「液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk)」をいい、1986年7月1日以後に建造されたガス運搬船(IGC コード第19章に掲げる液化ガス等のばら積み運送のために建造しまたは改造し及び使用する貨物船)に適用されるコードである。

国際バルクケミカルコード;IBCコード(こくさいばるくけみかるこーど;あいびーしーこーど)

国際海事機関(IMO)において採択された「危険化学薬品のばら積みの運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)」をいい、1986年7月1日以後に建造された化学薬品タンカー(IBCコード第17章に掲げる液体製品のばら積み運送のために建造された船舶)に適用されるコードである。

さ行

1924年の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約(略称;船荷証券統一条約)(1924ねんのふなにしょうけんにかんするあるきそくのとういつのためのこくさいじょうやく)

International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading,1924

海上物品運送を律する国際規則であるヘーグ・ルール( Hague Rules)(注1)をもとに策定され、1924年8月にブリュッセルの海事法外交会議で採択された国際条約である。日本は1957年に締結しており、同条約に準拠した内容の国内法として「国際海上物品運送法」を制定し、1958年1月1日から施行している。その後、世界的な状況の変化を踏まえてヘーグ・ヴィスビー・ルール(注2)が策定され、これに基づいて1968年の改正議定書が採択されており、さらにこれを改正する1979年の議定書が採択されている。日本はこの1979年の議定書を1993年に締結しており、これに準拠した内容に国内法を改正するとともに、元の1924年の船荷証券統一条約からは同年5月末で離脱している。

注1 ヘーグ・ルール:1921年9月オランダのヘーグにおいて、B/L(船荷証券)中の免責約款をめぐる利害関係者(船主、荷主、銀行、保険会社等)が会合し、その議論を通じて策定された規則がヘーグ・ルールである。1924年の船荷証券統一条約を通称でヘーグ・ルールと呼ぶ場合も多いが、厳密には、このヘーグ・ルールをもとにして船荷証券統一条約が策定・採択されている。

注2 ヘーグ・ヴィスビー・ルール:ヘーグ・ルールの策定から半世紀近くが経過して、第二次世界大戦後のインフレに伴う運送人の責任限度額の見直し、コンテナによる海上輸送の普及への対応等が求められるようになり、実状に合わせたルール内容の調整が必要となった。このため1963年6月、CMI(万国海法会)のストックホルム会議で改正草案(ヴィスビー・ルール)が策定され、これをもとに1968年2月のブリュッセル海事法外交会議で「1924年船荷証券統一条約を改正するための議定書」が採択された。この議定書と1924年の船荷証券統一条約は一体不可分の文書として認識すべきものとされ、これがヘーグ・ヴィスビー・ルールと呼ばれるものとなった。

≪参考:海上物品運送に関する他の条約≫

*国連海上物品運送条約(通称;ハンブルグ・ルール)⇒ヘーグ・ヴィスビー・ルールは先進国側に有利で公平性が問題とする開発途上国からの指摘を踏まえ国連で策定された条約であり、船会社の責任が重くなっている。1978年に採択、1992年に発効しているが、先進国はあまり締結していない。(日本も未締結。)

*全部または一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国連条約(通称;ロッテルダム・ルール)⇒海上運送における法的枠組みの刷新を目指して国連で策定され、2008年に採択されたが、発効要件である20カ国以上の締結に対して、締約国は4カ国(2017年12月)に留まっており、未発効の状態にある。(日本も未締結。)

サーベイ・レポート;検査報告書;鑑定書(さーべい・れぽーと;けんさほうこくしょ;かんていしょ)

Survey Report

船積貨物や船舶などについて、状態や性能を第三者の立場で検査・鑑定する者をマリン・サーベイヤ(海事鑑定人)または単にサーベイヤという。サーベイヤによって作成される証明書・報告書・事故鑑定書などを総称してサーベイ・レポートという。わが国の場合、サーベイヤは、ほとんど公認検定機関に所属しており、サーベイ・レポートはこの機関から発行される。

サーベイヤ;鑑定人(さーべいや;かんていにん)

Surveyor

国土交通大臣から港湾運送事業法における鑑定事業の許可を受けた団体に所属し公正な第三者として、貨物の積付検査、船倉やタンク(貨物の積込前)の状態検査、喫水検定、貨物の損害及び原因鑑定を行い,その他に積付貨物の状態及び品質数量検査、船体・機関・荷役装置などの状態及び損害検査、曳航検査、船価鑑定などの検査証明行為を行う者をいう。正しくはマリーン・サーベイヤ(Marine Surveyor)というが、一般には略してサーベイヤと呼んでいる。日本の主要な鑑定事業の許可を受けた機関として日本海事検定協会と新日本検定協会がある。

載貨重量トン数;デッド・ウエ イト(さいかじゅうりょう;でっど・うえいと)

Dead Weight Tonnage

船舶に積込まれる貨物の最大積載量を表わす重量トン数、すなわち満載排水量と軽荷重量との差をもって表わされるトン数。貨物海上輸送の安全確保に、重要な指標として広く使われている。下図(C)の部分。

註 トンの起源:

船のトン数は、15世紀の初め英国で本船に積込まれる「酒樽の数」で決められたのが初めといわれている。当時1個の酒樽の容積は252ガロン(40.3立方フィート)、これに酒を満たすと2240ポンド(1016キログラムまたは1ロング・トン)となるのが標準とされていた。この樽は空(から)のとき叩くと「タン」と鳴るのでこれが転じて“ton”になったという。

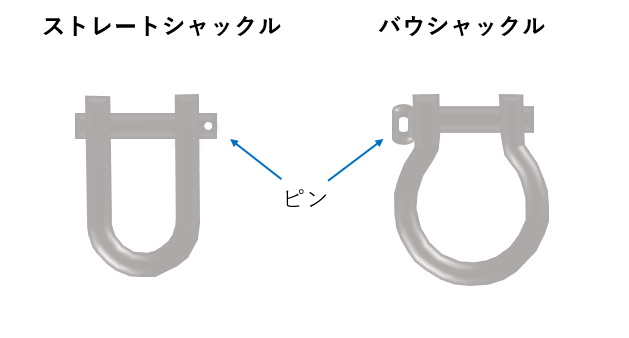

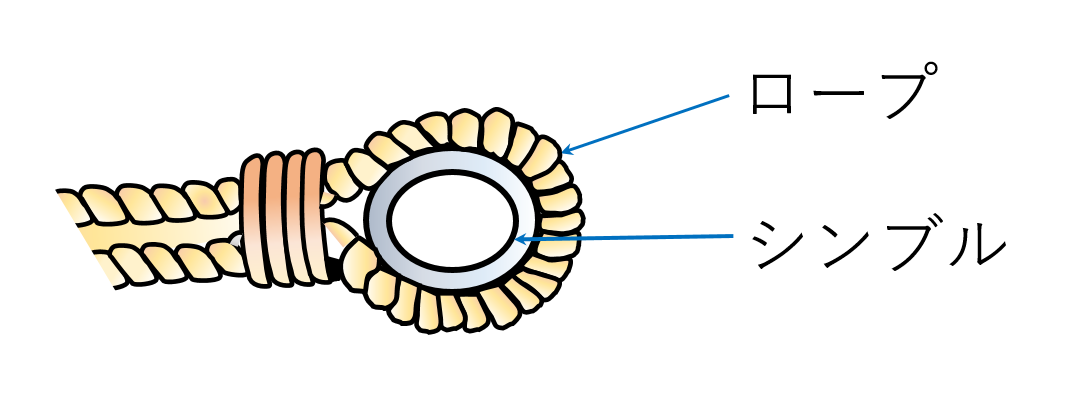

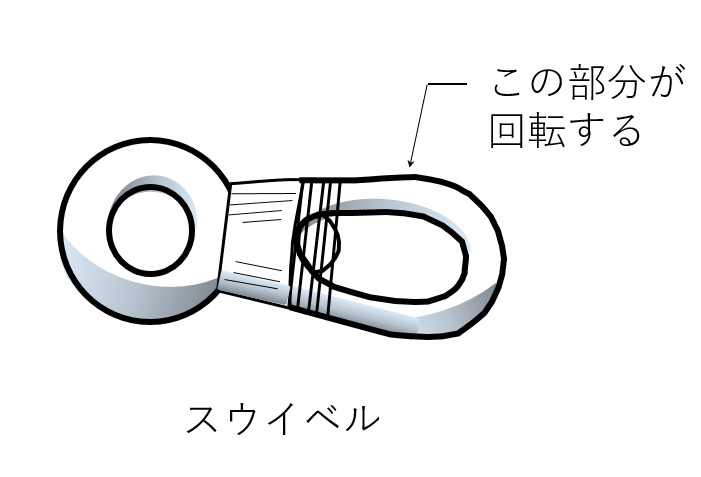

シャックル(しゃっくる)

Shackle

ロープまたはチェーンを連結するとき端に取り付ける金具。ストレート・シャックル(Straight Shackle)とバウ・シャックル(Bow Shackle)などがある。

砂利運搬船(じゃりうんぱんせん)

Sand/Gravel Carrier

建設用土砂を運ぶ船。通称「ガット船」という。

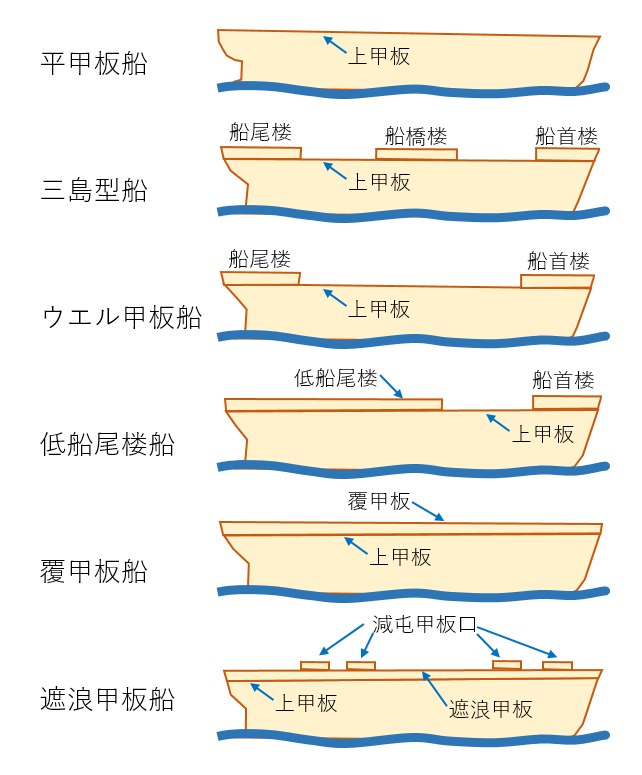

遮浪甲板船(しゃろうこうはんせん)

Shelter Deck Vessel

外観上は覆甲板船と変りないが、全通甲板の暴露部分に開口を設けた船をいう。この開口は総トン数を減らす目的で設ける。またこの甲板を遮浪甲板(Shelter Deck)という。

主機(しゅき)

Main Engine ; Main Machinery

船を推進させる主力の機関をいう。大型外航船の場合ほとんどディーゼル機関または蒸気タービンである。

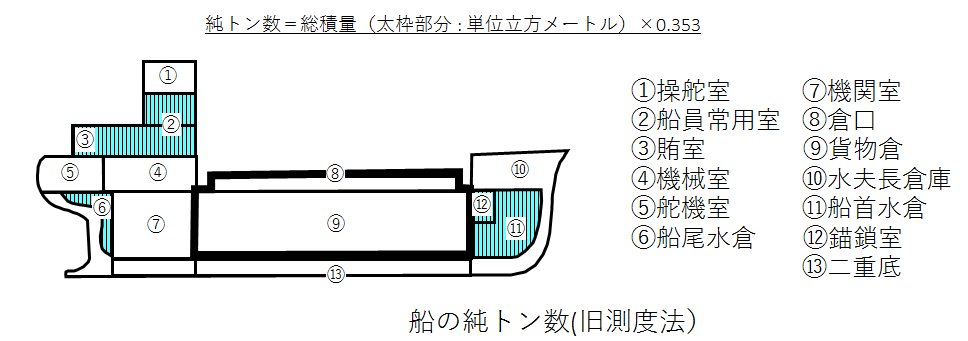

純トン数(じゅんとんすう)

Net Tonnage; N/T

船舶の、旅客・貨物を運送するのに使われる場所の大きさを表わすトン数、すなわち船舶の稼働能力を示すトン数。このトン数は「総トン数」と同様国の定める測度法によって求める。現在は昭和57年改正された「船舶のトン数の測度に関する法律」に定められている測度法によるが、それ以前は同じく国の定める「船舶積量測度法」によっていた。旧測度法に対し現在の測度法は「条約方式」と呼ばれ、これによって求めたトン数は「国際純トン数」と呼ばれる。

註 旧「船舶積量測度法」による「純トン数」の求め方:

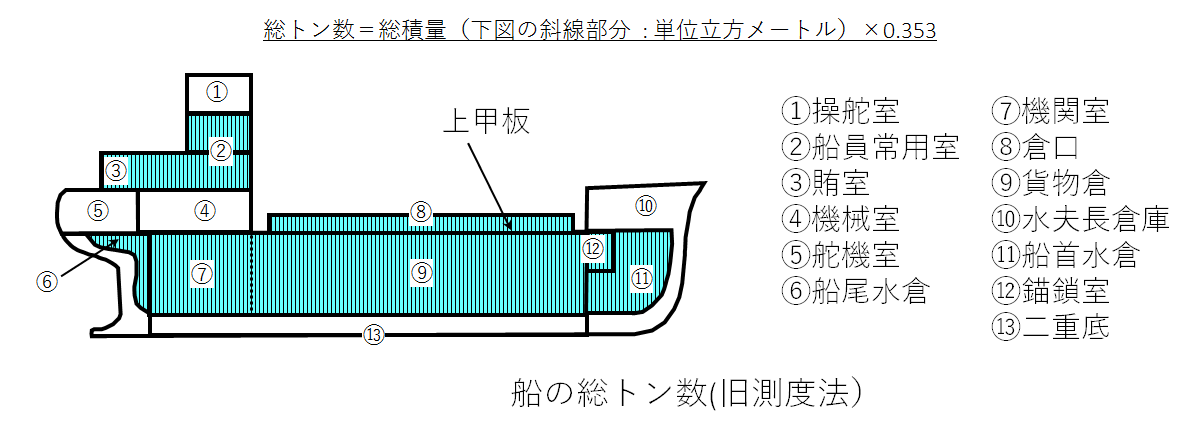

この測度法による「純トン数」は、総積量(上記「総トン数」参照)からさらに貨物の置場・旅客の居室などとはならない場所〔図の②⑥⑦⑪⑫を除いた容積(純積量)〕に、100立方フィートを1トンとする係数を乗じて求める。算式で表わすと次のようになる。

純トン数=純積量(太枠部分:単位立方メートル)×0.353

蒸気往復動機関(じょうきおうふくどうきかん)

Reciprocating Steam Engine

気筒(シリンダー)内に蒸気を送りこの圧力で中のピストンに往復運動を与え、これを回転運動に変換して推力とする機関。俗称「レシプロ」という。熱効率が低くまた馬力当たりの重量も大きいため、舶用主機関としては現在ほとんど使われていない。

蒸気機関 ; スチーム・エンジン(じょうききかん ; すちーむ・えんじん)

Steam Engine

蒸気の力でピストンまたはタービン(羽根車)を動かし、これを推力とする機関で、蒸気往復動機関と蒸気タービン機関がある。

蒸気機関船;汽船(じょうききかんせん;きせん)

Steam Ship ; Steamer

蒸気機関を主推進機関とする船舶の総称。船舶法では「汽船」と呼ぶ。また蒸気タービンを備えている船は蒸気タービン船(Steam-turbine Ship)と呼ばれる。英文の場合船名の頭に S.S.をつける(例:S.S“. Mobil Pegasus”)

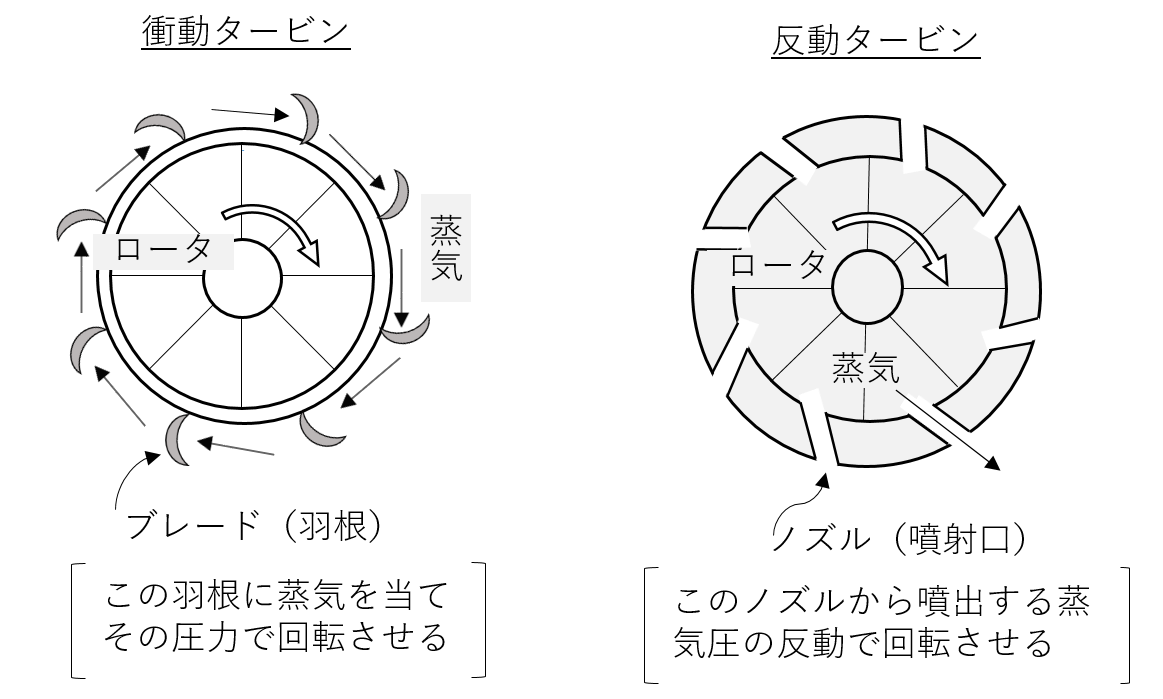

蒸気タービン・エンジン(じょうきたーびん・えんじん)

Steam-turbine Engine

気筒(シリンダー)内に蒸気を送りこの力で中の羽根車に回転運動を与え、これによってプロペラを回転させる機関。大馬力が得られるので高速船に多い。

参考:衝動タービン・反動タービン

蒸気タービンは作動原理により衝動・反動の2種類に分かれる。衝動タービンは,噴出する蒸気を固定羽根(Fixed Blade)に当てて羽根車(ロータ:Rotor)を回転させるもの。反動タービンは,ノズル(Nozzle)から噴出する蒸気の反動力でロータを回転させるもの。実際の蒸気タービンはこの両方を兼ね備えている。

商船(しょうせん)

Merchant Ship

船舶を用途の上から大きく分けると、商船と非商船の2種となる。商船とは、商行為を目的として旅客・貨物の運送に用いられる船舶を広くいう。非商船とは、商行為以外の目的に用いられる船舶をいい、漁船、艦艇等が該当する。商船は用途別に客船・貨客船・貨物船・カーフェリーなどに分かれる。また貨物船も、運搬する貨物によってさらに多くの種類に分かれる。

スカッパー(すかっぱー)

Scupper

排水口。雨水や雑用水等を船外に排出するため、甲板や外板に設けた開口。

ステベ;船内荷役業者(すてべ;せんないにやくぎょうしゃ)

Stevedore

貨物の船積み・船卸し作業を請け負う業者。正しくは「ステビドアー」であるが、「ステベ」が一般的な呼び方となっている。

ストウェージ・サーベイ;積付検査(すとうぇーじ・さーべい;つみつけけんさ)

Stowage Survey

船舶に積付けられた貨物に対し、出港前、サーベイヤによって行われる積付検査。貨物の積付場所・積付方法・積付状態などに関し検査が行われ、証明書が発行される。一般に船会社の依頼によって行われる。目的は、輸送中に起こる不測の貨物事故に対して出港前の積付に不備はなかったことを第三者に証明して貰い、これによって荷主からのクレーム(Claim:補償請求)に対抗するため。なお危険物・穀類・微粉精鉱などの貨物は、それぞれ関係機関によりこの検査が義務づけられている。

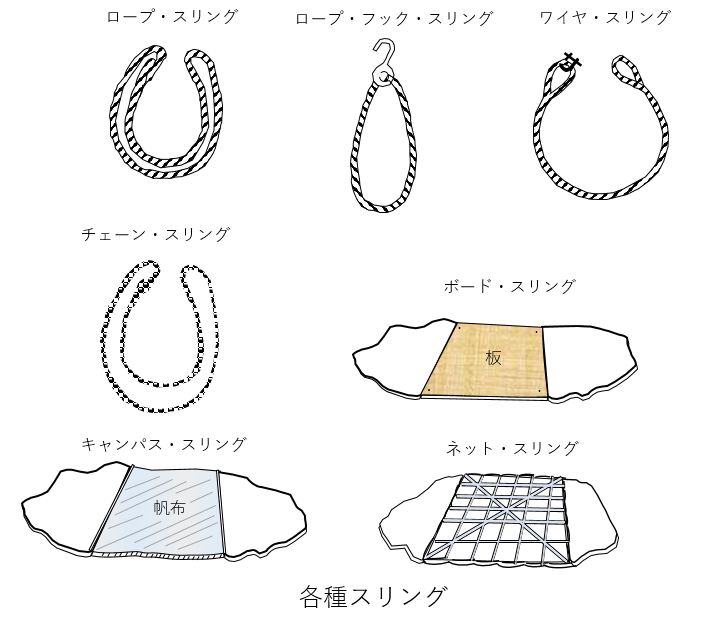

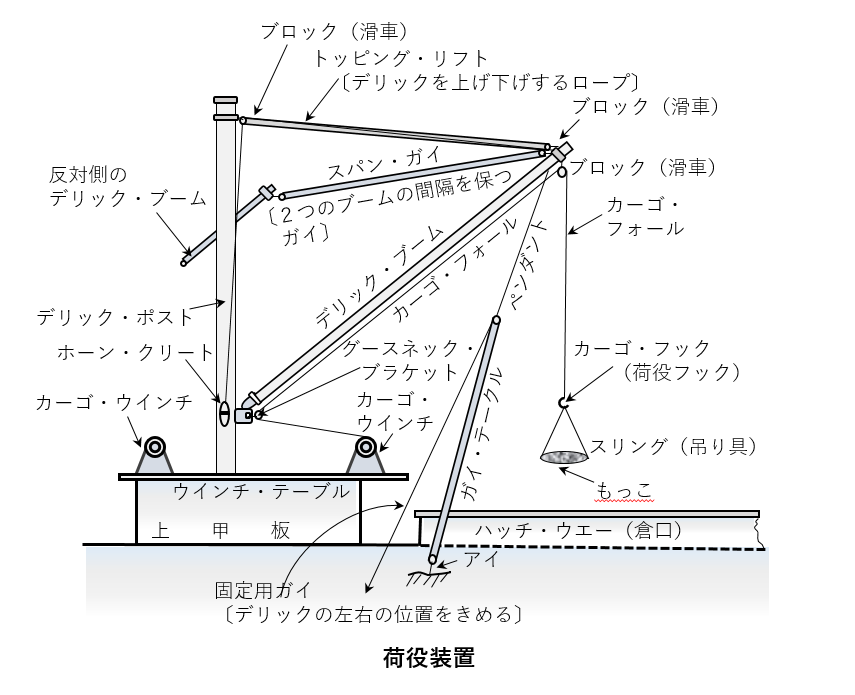

スリング(すりんぐ)

Sling;Cargo Sling

荷物を吊り上げる時,これで束ねたりあるいはこの上に載せて,カーゴ・フックに引っ掛けるつり帯またはモッコをいう。次の種類がある。

§鋼索モッコ;ワイヤ・ネット・スリング(Wire Net Sling)……かます物・穀類・雑貨用

§麻綱スリング;ロープ・スリング(Rope Sling)……綿花・麻袋入り砂糖および穀類用

§鎖(くさり)スリング;チェーン・スリング(Chain Sling)……木材・鉄板用

§板モッコ;ボード・スリング(Board Sling)……かん入り箱詰貨物(酒類・魚油・塗料)用

§帆布モッコ;キャンバス・スリング(Canvas Sling)……袋入り精米・砂糖・紙袋入り麦用

§麻綱モッコ;ロープ・ネット・スリング(Rope Net Sling)……かます物・麻袋物用

§馬スリング;ホース・スリング(Horse Sling)……馬・牛などの動物用

船員訓練、資格証明及び当直基準条約;STCW1978条約(せんいんくんれん,しかくしょうめいおよびとうちょくきじゅんじょうやく)

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978

船舶に乗り組む船員の資質、訓練、資格証明及び当直の基準を定めており、SOLAS 条約と同様、PSC の規定も含まれている。この条約は1978年に採択され、1984年に発効しており、日本は1982年に締結している。なお条約発効後も1995年、2010年に包括的な改正が行われている。(締約国数165カ国)

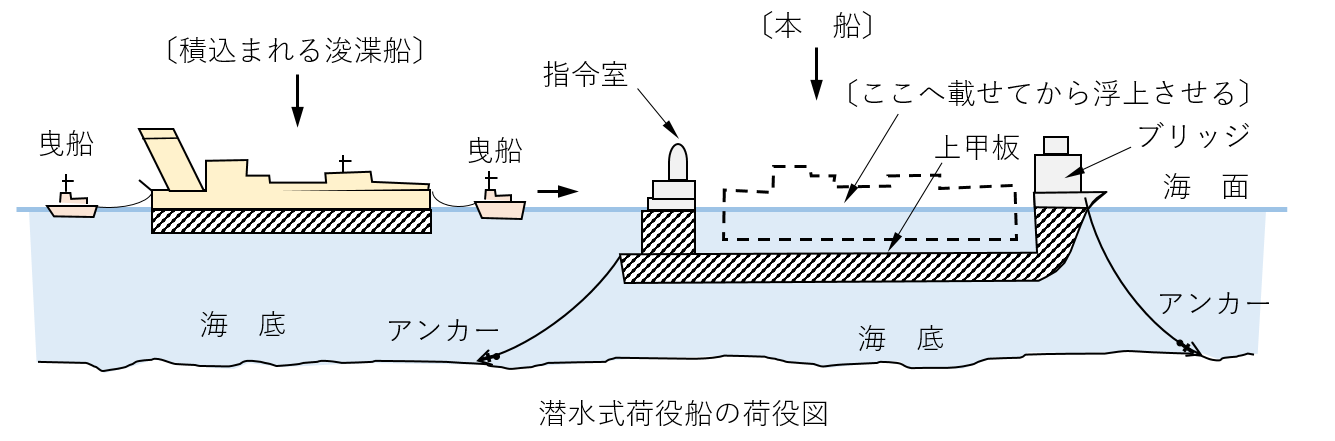

潜水式荷役船(せんすいしきにやくせん)

Submerged Heavy Lifter

自走できない大型しゅんせつ船などを海上輸送するための船。バラスト・タンクに注水して船を水面下に沈め、その上に遊離状態にある重量貨物(大型しゅんせつ船)を引入れて再浮上させ、これをデッキ上に搭載する方式の船。荷卸しは逆のやり方で行う。沈下の程度によって全没式・半没式に分かれる。

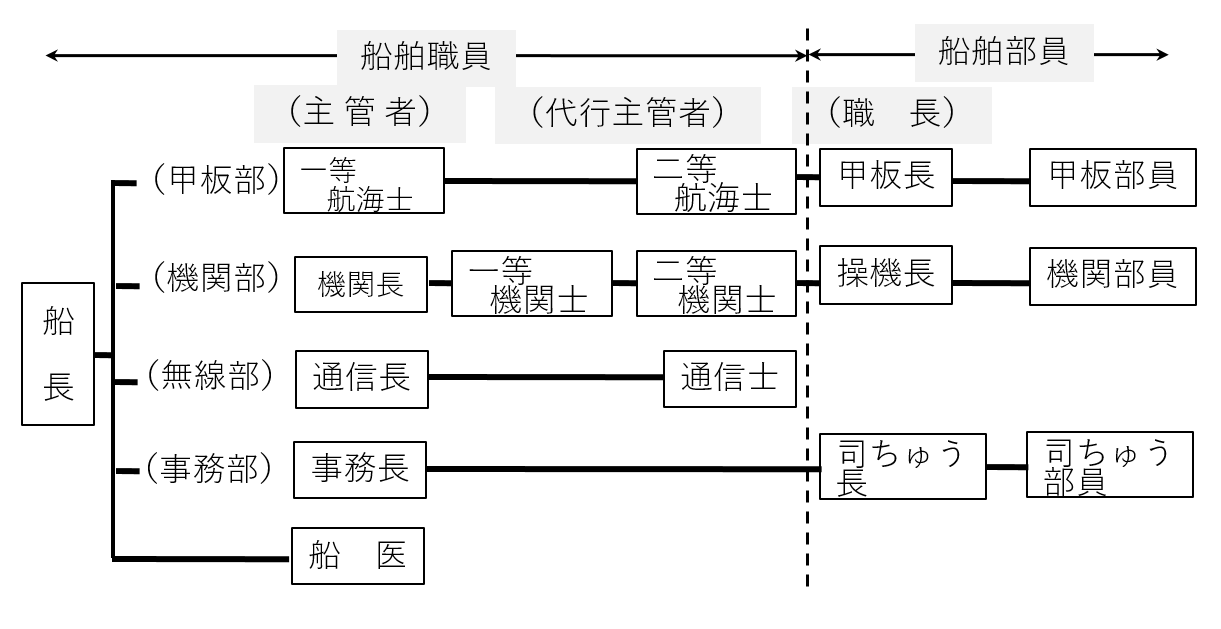

船内編成(日本船の例)(せんないへんせい)

船舶の運航は、船員が各部署において分担して行う船内業務によって達成される。この部制による編成を船内編成という。日本船の場合、標準的な船内編成および各部の職務分掌は次のようになっている。

各部の職務分掌:―

§甲板部;デッキ(Deck Department):

§機関部;エンジン(Engine Department):

§無線部;Wireless Department :

§事務部;Purser’s Department :

船舶(せんぱく)

Ship ; Vessel ; Carrier

船舶とは社会通念上、人や物を載せて水上を移動する目的で作られた乗り物の総称と理解されており、その定義としては「浮揚性・移動性・積載性の全てを満たす構造物」とするのが一般的である。法令における船舶の範囲は必ずしも一律ではなく、それぞれの法令の目的に応じて定められており、例えば商法においては「「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。」と定義されていることから、商用以外の船舶(漁船、艦艇等)は対象外と解される。また船舶は、法律上は動産であるが、不動産と類似した特徴を有することから、船舶登記の制度が設けられており、強制執行や競売では不動産の規定が準用されるなど、不動産に準じた扱いとなっている。

「船舶」に対応する英語には“Ship”と“Vessel”があり、「~船」に対する英語には“~Ship”,“~Vessel”のほか“~Carrier”などが使われているが、明確な定義はなく、一般的な慣習に従って使われる。

船舶トン数測度条約;TONNAGE1969条約(せんぱくとんすうそくどじょうやく)

International Convention on Tonnage Measurement of Ships,1969

船舶の大きさの指標であり、諸税の算定などの基本となる「トン数」について、国際的に統一された測度の方法を定めている。この条約の正式名称は「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」であり、1969年に採択され、1982年に発効、日本は1980年に締結している。(締約国数157カ国)

船舶バラスト水規制管理条約;BWM2004条約(せんぱくばらすとすいきせいかんりじょうやく)

International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments,2004

バラスト水に含まれる水性生物・病原体が本来の生息地以外で排出されることによって発生する生態系の破壊・人の健康被害の防止を目的とする条約であり、基準値を超えるバラスト水の排出禁止、管理計画の作成・実施等を義務付けている。またSOLAS 条約と同様、主管庁または認定された団体による定期的な検査の実施、証書の発給、PSC 等の規定も定めている。2004年に採択され、2017年に発効しており、日本は2014年に締結している。(締約国数81カ国)

船舶防汚方法規制条約;AFS2001条約(せんぱくぼうおほうほうきせいじょうやく)

International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships,2001

船底外板に使用する塗料について、トリブチルスズ化合物(TBT)などの海洋環境に影響のある物質の使用を制限する条約であり、主管庁または認定された団体による船舶の就航前等の検査の実施、証書の発給、PSC 等の規定も定めている。2001年に採択され、2008年に発効しており、日本は2003年に締結している。(締約国数86カ国)

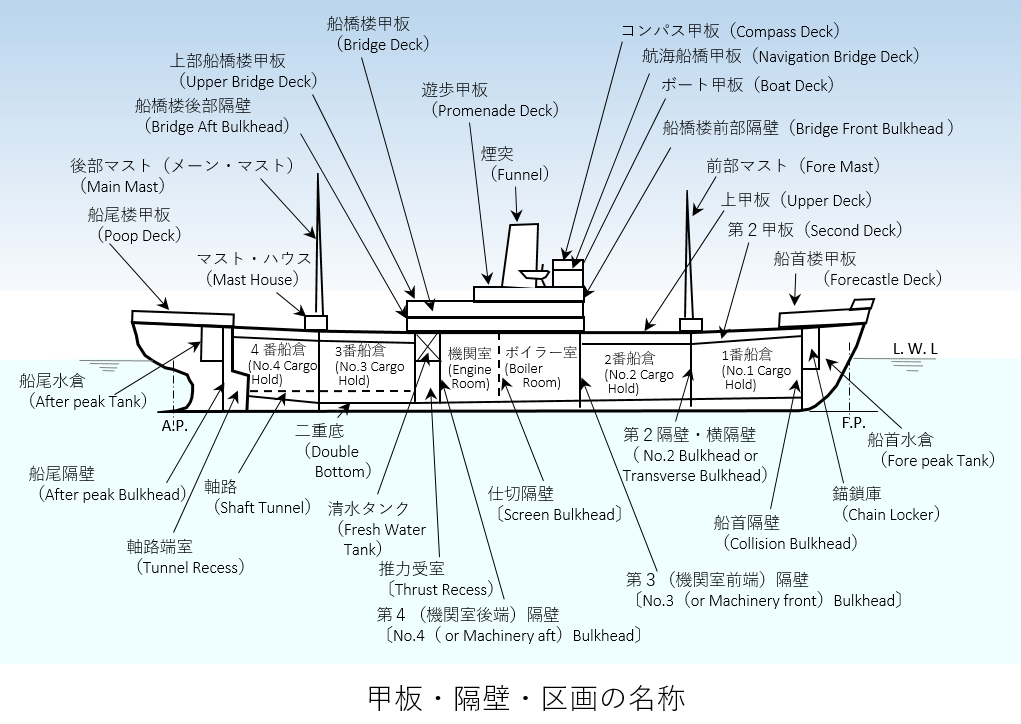

総トン数;グロストン(そうとんすう;ぐろすとん)

Gross Tonnage;G/T

船の容積、すなわち船の大きさを表わすトン数。このトン数は国の定める測度法によって求める。測度法は「船舶のトン数測度に関する法律」に定められている。この法律は昭和57年、「国際トン数条約」に基づいて改正施行されたもので、それ以前は同じく国の定めた「船舶積量測度法」によっていた。旧測度法に対し、新しい測度法は「条約方式」と呼ばれ、これによって求められたトン数は「国際総トン数」と呼ばれる。「総トン数」は現在わが国の法律制度の中で、の大きさを表わす基本的な指標となっており、海事に関する法律の大部分は、これを適用の基準としている。

註1 積量測度:船の内のり容積を積量(TonnageCapacity)という。これを測ってトン数を割出すことを積量測度という。

註2 旧「船舶積量測度法」による「総トン数」の求め方:この測度法による「総トン数」は、船の囲まれている部分の全容積(立方メートル)から、二重底及び上甲板上にある推進・衛生・安全などに関する場所(図の①③④⑤⑩⑬)を除いた容積(総積量)に、100立方フィートを1トンとする係数を乗じて求める。算式で表わすと次のようになる。

総トン数=総積量(下図の斜線部分:単位立方メートル)×0.353

た行

タリー・シート;検数明細書(たりー・しーと;けんすうめいさいしょ)

Tally Sheet

船積み・陸揚げの際、貨物の検数や損傷のチェックなどを行う人を検数人という。この検数人の作成する明細書をタリー・シートという。所属する公認検数機関から発行される。

通関(つうかん)

Customs Clearance

輸出入業者が輸出入貨物の船積み・船卸しを行うため税関長に申告し許可を得ることをいう。この申告は原則として貨物を保税地域または他所蔵置場所に搬入して行う。ただし特例扱いとして次の制度がある。

イ.本船扱い(ほんせんあつかい):

税関長の承認を受けて貨物を本船に積んだまま輸出・輸入の申告を行い、輸出入検査を受け、輸出入許可が得られる制度。ただし次の場合にのみ認められる。

①ほかの貨物と混載されていないこと。

②貨物の性質・形状および積付の状況が、税関検査に支障のないこと。

③保税地域などへ搬入することが不適当と認められること。

④輸入貨物については、原則として、本船扱いを認めた税関の管轄港で全量が船卸しされること。

ロ.艀中扱い(ふちゅうあつかい):

税関長の承認を受けて貨物を艀(はしけ)またはこれに類する船舶に積んだまま輸出・輸入の申告を行い、輸出入検査を受け、輸出入許可が得られる制度。認められる要件は上記本船扱いとほぼ同じ。

ハ.搬入前申告扱い(はんにゅうぜんしんこくあつかい):

貨物を保税地域に搬入する前に輸入の申告を行う制度。税関長の承認を受けて行う。申告後貨物を保税地域に搬入して輸入検査および輸入許可を受ける。なお輸出についても、特定輸出者制度が導入され、セキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸出者は、保税地域に貨物を搬入することなく輸出申告を行い、輸出の許可を受けること等が可能となっている。

D mld(Moulded Depth of Ship);船の型深さ(でぃーえむえるでぃー;ふねのかたふかさ)

Moulded Depth of Ship

船の垂線間長の中央におけるキール(竜骨)の上面から、乾舷甲板ビームの船側における下面までの垂直距離。ビーム接合部の形状によりa 図またはb 図のようになる。

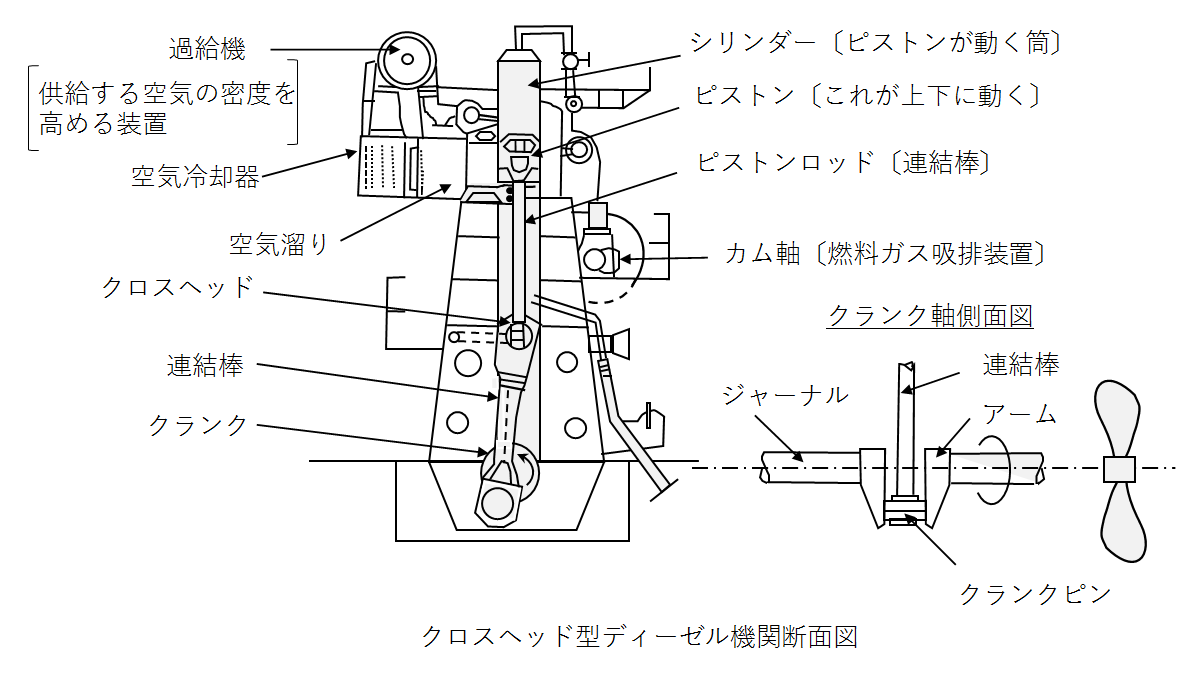

ディーゼル機関(でぃーぜるきかん)

Diesel Engine:

気筒(シリンダー)内で加圧された空気は高温となる。これに噴霧状の重油を吹込むと自然着火して爆発する。この膨張力によって中のピストンに往復運動を与え、これを回転運動に変換して推力とする機関。

注 ディーゼル・サイクル:ディーゼル機関のピストンは①吸入②圧縮③爆発④排気の行程で動く。これをディーゼル・サイクルという。この4行程をクランクの2回転で行うものを4サイクル・エンジン,吸入・排気の行程がなく2行程をクランクの1回転で行うものを2サイクル・エンジンという。船舶用には馬力・容積・重量などの関係で2サイクル・エンジンが多い。また初めのサイクルに与えた熱エネルギーをさらに次のサイクルの動力源となるよう複数の熱機関を組合わせた機関を複合サイクル機関(Combined-cycle Engine)という。

ディーゼル船(でぃーぜるせん)

Diesel Ship

ディーゼル機関を主推進機関とする船舶。内燃機関船の1つ。英文の場合船名の頭に M.S(. Motor Ship)または M.V(. Motor Vessel)をつける(例:M.S“. Orient”)。なお,現行船舶法では内燃機関船も「汽船」となっている。

定期船;ライナー(ていきせん;らいなー)

Liner

船会社が、公表した配船表(Sailing Schedule)に基づいて一定の航路を定期的に巡回就航させている船。主として個品運送(雑貨類の運送)に従事している。現在は、大型のコンテナ船で、一般にライナーと呼ばれる。

低船尾楼船(ていせんびろうせん)

Raised Quarter Deck Vessel ; Sunken Poop Vessel

船尾部の上甲板を下げ、その上に船尾楼または船尾楼と船橋楼を連結した「長船尾楼」を設けた船。

デマレージ(デマ)(でまれーじ)

Demurrage

滞船料。荷役において契約の停泊期間を超過した場合に荷主または用船者が船主に支払う追徴金。 コンテナの場合は、コンテナヤードにて無料で保管できる期間(フリータイム)を超過した場合に支払う追徴金。

電気推進船(でんきすいしんせん)

Electric Propulsion Ship

電動機(Electric Motor)を主推進機関とする船舶。電動船ともいう。推進用電動機のほか発電機関としてディーゼル機関または蒸気タービン機関を備えている。

特殊貨物船;専用船(とくしゅかもつせん;せんようせん)

Special-cargo ship

貨物船のうち,特定の貨物を専門に運搬する船をいう。ふつう、一般貨物船・コンテナ船・ばら積貨物船以外の船舶を指す。

次の船舶がある。

鉱石運搬船;Ore Carrier

木材運搬船;Log Carrier ; Lumbar Carrier

重量物運搬船;Heavy Lifter

自動車運搬船;Pure Car and Truck Carrier(PCTC)

冷凍(冷蔵)運搬船;Refrigerated Cargo Carrier

油送船;タンカー;Tanker

・原油タンカー;Crude-Oil Tanker

・プロダクト・タンカー;Products Tanker(Carrier)

・ケミカル・タンカー;Chemical Tanker

液化ガス運搬船;Liquefied-gas Carrier

・液化石油ガス運搬船;Liquefied Petroleum Gas(LPG)Carrier

・液化天然ガス運搬船;Liquefied Natural Gas(LNG)Carrier

・その他(アンモニア・ブタジエン・エチレン運搬船)

その他のタンカー(スラリー・セメント・水タンカー)

兼用船;Combination Carrier

・鉱石兼油送船;Ore/Oil Carrier(O/O 船)

・鉱石兼ばら積兼油送船;Ore/Bulk/Oil Carrier(OBO 船)

・ばら積兼油送船;Oil/Bulk Carrier(O/B 船)

ドライ・コンテナ(どらい・こんてな)

Dry Container

一般貨物(雑貨)の輸送に用いられるコンテナで、もっとも一般的なコンテナ。“20-footer”、“40-footer”と呼ばれる長さが20フィートと40フィートの2種類に2015年から45フィートが加わり、高さもHQ(ハイキューブ)と呼ばれる背高タイプがある。

ドラフト・マーク;喫水標(どらふと・まーく;きっすいひょう)

Draft Mark

喫水の深さを標示するため,船体に取付ける数字のマークをいう。船の前部中央部および後部のそれぞれ両側外板上に取付ける。船のキール・ラインを基準として,これに垂直に(または船首,船尾の線に沿って)メートル式またはフィートインチ式で表示される。

不定期船;トランパー;トランプ(ふていきせん;とらんぱー;とらんぷ)

Tramper;Tramp

船会社が特定荷主との用船契約に基づいて特定の不定期航路に就航させる船舶。主としてばら積貨物の輸送に従事している。一般にトランパーと呼ばれる。

な行

2006年の海上の労働に関する条約;MLC2006条約(2006ねんのかいじょうのろうどうにかんするじょうやく)

Maritime Labour Convention, 2006

船舶で働く船員のための包括的な権利保護を規定し、船上労働環境の最低基準を確立することを目的として、労働時間、健康/安全、居住設備、福祉および契約手続きを含む広範囲にわたる事項を扱っている条約である。この条約は2006年に国際労働機関(ILO)で採択され、2013年に発効しており、日本は同年に締結している。(締約国数93カ国)

内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう)

内航運送(海上における物品の運送であって、船積港および陸揚港のいずれもが本邦内にあるもの)の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする法律である。内航海運業とは、内航運送をする事業(旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、港湾運送事業等を除く。)または内航運送の用に供される船舶の貸し渡しをする事業をいい、法律の内容には、内航海運業の登録・届出、船舶に関する表示、自家用船舶等の規定が含まれている。1952年の法律制定以後も改正を重ねてきており、2004年には、業界活性化に向けた内航海運業参入規制の許可制から登録制への変更、事業区分の廃止等の改正、2006年には、上述の海上運送法と同様、安全確保に関する諸々の規定が運輸安全一括法(以下、備考参照)によって組み込まれる改正等が行われている。

(備考 運輸安全一括法)

2005年頃における運輸分野の事故等の発生状況(陸海空の交通モードでのヒューマンエラー等が背景と見られる事故・トラブルの多発)に鑑み、運輸の安全性の向上を図るため、この運輸安全一括法によって各交通モードの事業法(鉄道事業法、軌道法、航空法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送法、内航海運業法等)の改正等を一括して行ったものであり、これによる改正法は2006年10月から施行されている。この改正により各交通モードの事業法について、法の目的に「輸送の安全の確保」が追加され、また運輸事業者に対する安全管理規程の作成・届出の義務付け、安全統括管理者の選任・届出の義務付け等、安全確保に関する諸々の規定が組み込まれた。

ネオパナマックス(ねおぱなまっくす)

Neo-panamax

2016年のパナマ運河拡張工事以降の新設閘門を通過できる最大サイズとして作られた船。最大喫水15.2m、船幅49m 以下、載貨重量トン8~12万重量トン位の船。長さは最大366m。

は行

はしけ運送事業;Lightering(はしけうんそうじぎょう)

港湾における、船舶またははしけによる貨物の運送事業、指定区間(注2)におけるはしけ運送事業、港湾または指定区間における曳船によるはしけまたはいかだのえい航事業などをいう。

注1 法規上のはしけの定義:法規上はしけとは、独航能力を持たない被曳はしけまたは押航はしけを指す。

注2 指定区間:港湾運送事業法施行規則第3条に基づく「別表第1」に示されている区間。

ハッチ・サーベイ;倉口検査(はっち・さーべい;そうこうけんさ)

Hatch Survey

本船が揚地に到着した時、直ちにサーベイヤによって行われる倉口の検査。一般に船会社の依頼により行われる。目的は本船が航海中荒天などに遭遇して貨物に損害が発生した場合、荷主からのクレーム(Claim:補償請求)に対抗するためである。検査は倉口の閉鎖(密封)状態のみならず、貨物の積付の適否、海水・雨水の浸入の有無、貨物の損傷状況及びその発生原因などについて行われる。

パナマックス型船(ぱなまっくすがたせん)

Panamax type Vessel

パナマ運河航行可能で、アメリカ東岸・ガルフ地区に行くことを前提として造られた船。最大喫水約12m、船幅32.2m 以下、載貨重量トン5~8万トン位の船。長さは最大280m。長さの大小で載貨重量トンに差が出る。

バルクケミカルコード;BCH コード(ばるくけみかるこーど;びーしーえいちこーど)

国際海事機関(IMO)において採択された「危険化学薬品のばら積みの運送のための船舶の構造及び設備に関する規則(the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk )」をいい、1986年7月1日より前に建造された化学薬品タンカーに適用されるコードである。

帆船(はんせん)

Sailing Ship:

推進機関の有無に関係なく、帆だけで航行する船。

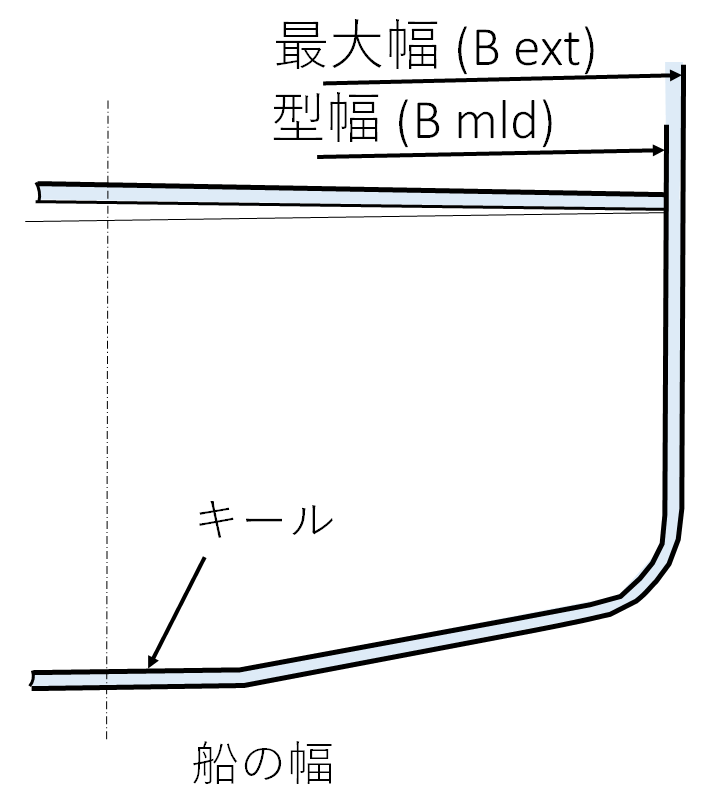

B(Breadth of ship);船の幅(びー;ふねのはば)

Breadth of ship

船の幅を表わす略字。最大を表わすB ext(またはB max)と、型幅(かたはば)を表わすB mld の2つがある。

非商船(ひしょうせん)

Non-Merchant Ship

船舶で商船以外のもの、すなわち商行為以外の目的に用いられる船舶をいう。

主なものとして次の船舶がある。

気象観測船;Weather Ship

海底電線敷設船;Cable Layer(Cable Ship)

工作船;Factory Ship

漁船;Fishing Boat

自衛艦;Self-Defence Force Ship

巡視船;Patrol Boat

捕鯨船;Whaler

水先船;Pilot Boat

曳船;Tug Boat

練習船;Training Ship

砕氷船;Ice Breaker

ビット;係船柱;ボラード;双係柱(びっと;けいせんちゅう;ぼらーど;そうけいちゅう)

Bitt;Bollard

係船索を固縛するのに用いる短柱で、2本1組のものをビットという。頭が十字型のビットをクロス・ビット(Cross Bitt)という。

フォアマン(ふぉあまん)

Foreman

荷役作業員の監督または指揮者をいう。

フォワーダー(ふぉわーだー)

Forwarder;Freight Forwarder

複合一貫輸送の場合,荷主は船会社・鉄道会社・トラック会社などと運送契約を結んで運送を委託しなければならない。この場合荷主はたいていこれをフォワーダーと呼ぶ代行業者に委託する。つまり、フォワーダーとは荷主の委託を受けて荷主に代わってこれを行う者をいう。フォワーダーは運送者ではないが荷主に対しては運送者同様輸送の責任を負い、また各運送者に対しては荷主の立場に立って輸送の完遂を要請する。専業の業者のほかに、倉庫業者・陸運業者・船会社なども兼業で行っている。

覆甲板船(ふくこうはんせん)

Awning Deck Vessel ; Awning Decker

上甲板上に船首楼・船橋楼・船尾楼の3つをつなげた軽構造の全通甲板を設け、外板を張りつめた船。この甲板を覆甲板(Awning Deck)という。

不定期船;トランパー;トランプ(ふていきせん;とらんぱー;とらんぷ)

Tramper;Tramp

船会社が特定荷主との用船契約に基づいて特定の不定期航路に就航させる船舶。主としてばら積貨物の輸送に従事している。一般にトランパーと呼ばれる。

船荷証券 ; B/L(ふなにしょうけん)

Bill of Lading

輸出貨物を船積みした時、船会社が貨物の受取証として荷主に交付する証券。正しくは船積船荷証券(Shipped Bill of Lading ; On Board Bill of Lading)というが、略して船荷証券またはB/L と呼ぶ。荷主は一等航海士の署名入りM/R〔コンテナ船の場合はCY オペレーター署名入りのD/R)〕を船会社に提出し、これと引換えに発行を受ける。なおこの証券は揚地において荷受人が貨物を受取るときの引換証となる。さらに、この証券は貿易上担保力のある有価証券(銀行が買取る証券)であり、また第三者に譲渡できる流通証券である。またこの証券は荷送人と運送人との間に交わされた運送契約の証拠書類という面もあり、裏面には運送約かん(款)が細かく書き込まれている。次の種類がある。

・Shipped B/L ; On Board B/L;船積船荷証券

・Received B/L;受取船荷証券

・Clean B/L;無故障船荷証券

・Foul B/L ; Dirty B/L;故障付船荷証券

・Prepaid B/L;運賃前払船荷証券

・Collect B/L;運賃後払船荷証券

・Ocean B/L;海洋船荷証券

・Local B/L;国内船荷証券

・Through B/L;通し船荷証券

・Direct B/L;直航船荷証券

・Short Form B/L;略式船荷証券

・Long Form B/L;完全式船荷証券

・Straight B/L;記名式船荷証券

・Order B/L;指図式船荷証券

・Combined B/L;合併船荷証券

注 ハーグ・ルール(Hague Rule):

「1924年の船荷証券統一条約」の別名。この条約の草案が1921年オランダのハーグにおける国際会議で作られた「ハーグ規則」に由来しているため、この名がある。またこの署名は1924年8月、ベルギーのブラッセルにおける外交会議で行われたため、「1924年の船荷証券に関するブラッセル条約」ともいわれる。運送人と荷主との間の危険負担を調整するため生まれた条約である。この条約は現在世界のほとんどの海運国によって批准され、また国内法に採り入れられている。わが国も1957年これを批准し、翌1958年より「国際海上物品運送法」として国内法化し実施している。

ポートステートコントロール(ぽーとすてーとこんとろーる)

Port State Control(PSC)

船舶の寄港国(ポートステート)の政府職員が実施する立ち入り検査であり、条約等に規定された安全基準、環境基準等に当該船舶が適合しているかどうかを確認するために行う。船舶の安全性等は、船舶の旗国(船舶が登録されている国)が責任を持って確保すべきものであるが、便宜置籍船等も増える中、対応が不十分な旗国も見られることから、寄港国が実施するPSCの重要性が高まっている。PSC を実施する権限は、SOLAS 条約、MARPOL 条約、STCW 条約等にそれぞれ規定されている。なお日本では、国土交通省の地方支分部局である地方運輸局に配属された外国船舶監督官がPSC の実施を担当している。

ボート・ノート 船卸貨物受領証(ぼーとのーと)

Cargo Boat Note (B/N)

本船から荷卸する際、荷受人と本船との間に交わされる貨物の受領証。貨物に事故等があった場合、責任の所在を明らかにするためにリマーク(Remarks)としてボート・ノートに記載し、後日保険求償などの証拠となる。

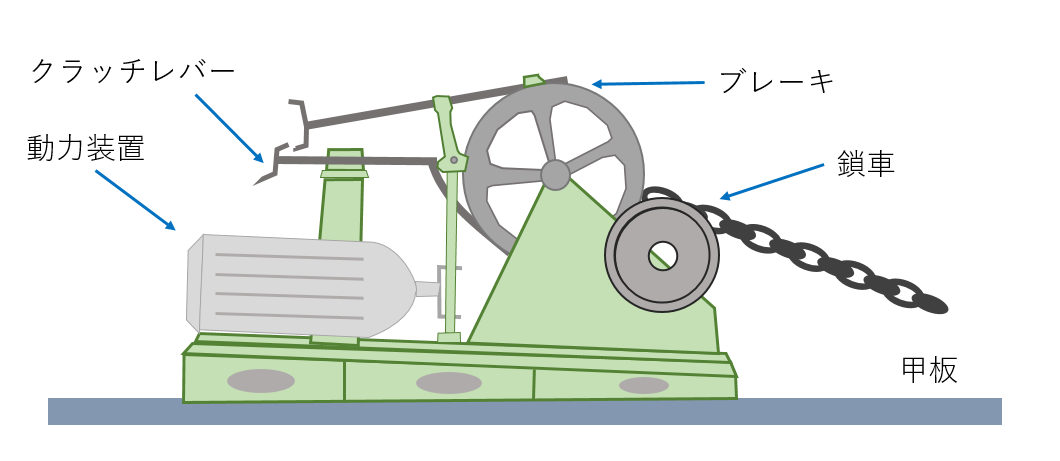

補機(ほき)

Auxiliary Engine ; Auxiliary Machinery

船の推進に直接関係しない機関、たとえば各種ポンプ・通風器・冷房冷凍機・揚錨機・揚貨機などを指す。

保税地域(ほぜいちいき)

Bonded Area

外国から輸入する貨物について、その関税およびその他の税金を一時課税しないままにしておく場所であり、また輸出入貨物の税関手続(通関手続)をするための場所でもある。現在、保税地域の種類は次の5種となっている。

イ.指定保税地域;Designated Bonded Area :

国、地方公共団体等が所有または管理している土地・建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物を積卸し、運搬し、または一時(原則1カ月)蔵置することができる。

ロ.保税蔵置場;Bonded Warehouse :

輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいう。ここには、外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができる。

ハ.保税工場;Bonded Manufacturing Warehouse :

外国から本邦へ到着した貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工または製造の期間は原則として2年であるが、作業の都合によっては、さらに期間を延長することも認められる。

ニ.保税展示場;Bonded Displaying Area :

外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいう。この制度は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものである。

ホ.総合保税地域;Integrated Bonded Area :

保税蔵置場・保税工場・保税展示場が有する輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物の蔵置、加工、製造、展示等の各種機能を総合的に活用できる地域として税関長が許可した場所をいう。この制度は、輸入の促進や対内投資事業の円滑化などの動きを背景として、各種の輸入インフラの集積のメリットを助長するため、そのような施設が集積する地域に対応する保税制度として創設されたものである。

ホッパ一・スケール(ほっぱー・すけーる)

Hopper Scale

穀類・原糖など粉状・粒状または塊状の貨物を,自動的に一定量ずつ計量するはかり。上部に漏斗状の投入口があり,内部に計量装置,下部に排出装置が付いている。計量装置の機構により,定量計量方式・排出量計量方式・累積計量方式などに分かれる。

ホバー・クラフト;エアクッション船(ほばー・くらふと;えあくっしょんせん)

Hover Craft;Air Cushion Ship

船底から噴射した空気で海面上に船体を浮上させ、空中プロペラで推進する船。ホバー・クラフトという呼び名が一般的。

ま行

満載喫水線(まんさいきっすいせん)

Load Line ; Load Water Line

船が貨物を積んだ時,船体の水中沈下が許される最大限度の喫水線をいう。船舶は貨物を満載した時でも,船体が水中に沈まない部分を残しておく。その限界を示す喫水線である。L.W.L.と表示する。

水先法(みずさきほう)

水先(注1参照)をすることができる者の資格を定め、その養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、船舶の運航能率の増進に資することを目的とする法律であり、主な内容としては、水先人の免許、水先人試験、登録水先人養成施設、水先及び水先区等が規定されている。2007年には、水先人の将来にわたる安定的な確保、若年層への門戸拡大を目指して改正水先法が施行され、等級別免許制(船長経験を必要としない二級・三級水先人免許)、水先人の安全レベル確保のための養成教育制度等が導入されている。

注1 水先:

水先とは、水先区(船舶交通が輻輳する水域等、交通の難所(注2参照))において水先人(注3参照)が乗り込み、船舶を安全かつ速やかに導くものであり、船舶交通の安全確保のみならず海洋汚染の防止、港湾機能の維持向上等を図る上でも重要な制度として、世界各国でも実施されている。

注2 水先区:

船舶交通が輻輳する水域等、交通の難所をいい、水先区の名称及び区域は政令(水先法施行令)で定められる。2019年8月現在、日本では全国で35の水先区が設定されており、特に厳しい船舶交通の難所とされる10の水域(強制水先)では、当該水域を航行する一定の船舶(※)に対し水先人の乗船が義務づけられている。

[強制水先の港及び水域]横浜川崎区、横須賀区、東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区、来島区、関門区、佐世保区、那覇区

(※ 義務付けの対象となる船舶は、港・水域に応じ総トン数等で規定されている。)

注3 水先人(パイロット):

水先人は水先区で船舶に乗り込み、船舶を安全かつ速やかに導く役割を担う。水先法第2条第2項において、「「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。」と定義されている。水先人の免許は国土交通大臣によって水先区ごとに、一級水先人、二級水先人及び三級水先人の資格別で与えられるものであり、免許が与えられると、水先人名簿に登録されて水先免状が交付される。

メジャー・リスト; 容積・重量証明書;検量証明書(めじゃー・りすと;ようせき・じゅうりょうしょうめいしょ;けんりょうしょうめいしょ)

Certificate and List of Measurement and/or Weight

積出貨物について1個ごとの容積・重量などを表示した証明書。商業送り状の補足書類として用いられる。検量は、公認検量機関に所属する検量人によって行われ、この結果に基づいて作成された証明書がそれぞれの検量機関から発行される。

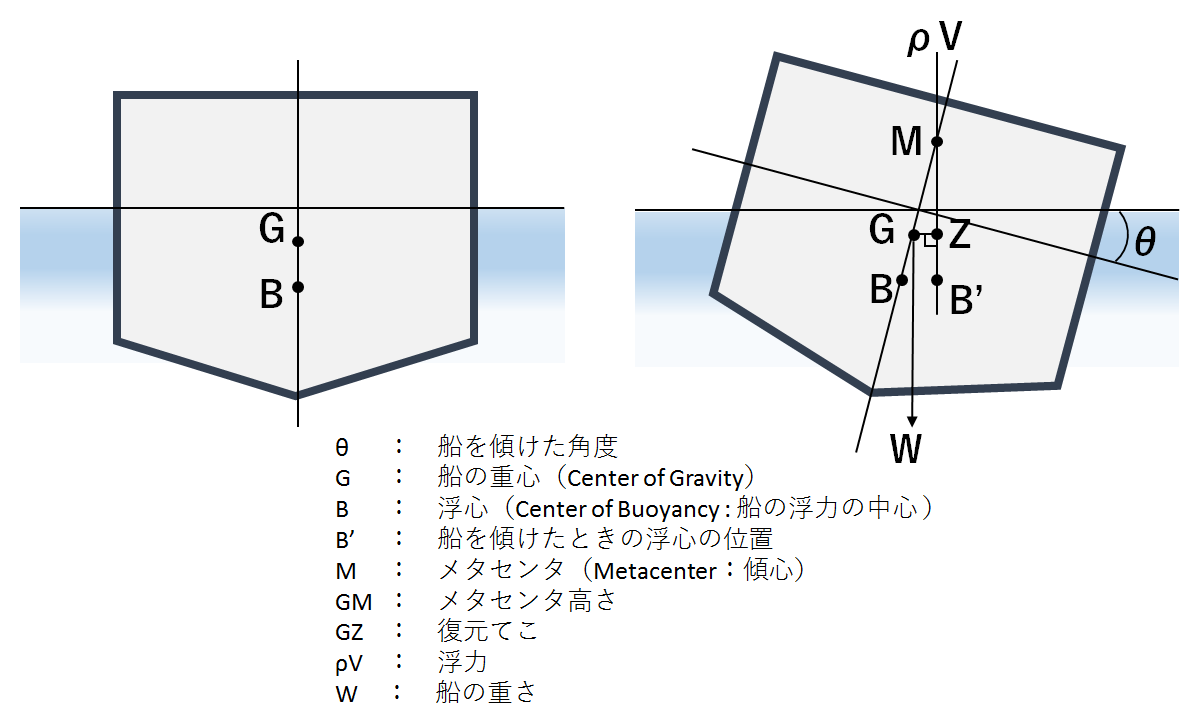

メタセンタ;メタセンタ高さ(めたせんた;めたせんたたかさ)

Metacenter;GM

船を小角度左右に傾けた時、浮心を通る鉛直線と船体中心線との交わる点をメタセンタ(傾心)という。また船の重心(G)からこのメタセンタ(M)までの距離をメタセンタ高さ、ふつうGM という。GM の大きいほど復原力は強い。

木船(もくせん)

Wooden Ship

木材で造った船の総称。

や行

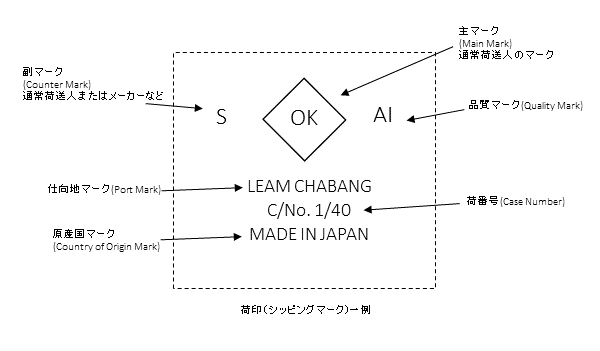

輸出荷印 シッピング・マーク(ゆしゅつにじるし しっぴんぐ・まーく)

Shipping Mark ; Cargo Mark

貿易貨物の仕訳(しわけ)や受渡しなどが正確に行われるよう、貨物の外装に付けられる印(しるし)をいう。他社向け貨物との識別を容易にするため付ける。荷印として、荷主マーク・仕向地・当該荷口の個数と番号・品質等級・原産国などが表示される。シッピング・マークとも呼ばれ、貿易上重要なため次のような厳しい取決めが行われている。

(1)すべて荷印は外装の2面以上に刷り込むこと。

(2)運送人は運送契約の中で、荷印の欠如・不明・抹消などによって生じた貨物事故については一般に免責としている。

(3)南米ペルー向け貨物は、この荷印が船積書類に記載されている荷印と1字でも違っていると、船会社も受荷主も罰金が科せられる。

(4)アメリカでは自国品を保護する目的から、たとえば日本からの輸出商品には外装・内装はもちろん、商品ラベルにまで“Made in Japan”の記載を義務づけている。またこれらのマーク・スタンプ・ラベルなどを破損したり、取去ったり、変更したりした場合は,5,000ドル以下の罰金もしくは1年以下の禁固(または双方)が科せられる。

(5)タイ王国では、2017年より輸出入貨物への荷印(シッピング・マーク)が厳格化され、違反した場合は、50,000バーツ以下の罰金が課される。

ら行

航海日誌 ログ・ブック(こうかいにっし ろぐぶっく)

Log Book

船舶運航に関する事項一切を記録する日誌。船員法では船長に対しこの日誌の本船備え付けを義務づけている。 船長は航海中に発生した海難・航路変更・在船者の死亡および行方不明などについてこれに記入し報告する義務がある。 そのためこれを公用航海日誌(Official Log Book)という。そのほかに、会社が独自に定めた船用航海日誌がある。

リクレマー船(りくれまーせん)

Reclaimer Barge

土運船などで運ばれる土砂を、リクレマー(揚土機)で陸揚げする船。

冷凍(リーファー)コンテナ(れいとう(りーふぁー)こんてな)

Refrigerated Container ; Reefer Container

生鮮冷凍食品用のコンテナ。魚介類・精肉・野菜・果実などのほか薬品類の輸送にも用いられる。断熱性をもったコンテナ本体と冷凍ユニット(Reefer Unit)で構成されている。+20℃~-20℃位の温度調節ができる。冷凍機の電源は、コンテナ・ヤードでは陸上電源、海上では船内電源、陸上輸送中は専用のシャーシの発電機からとる。

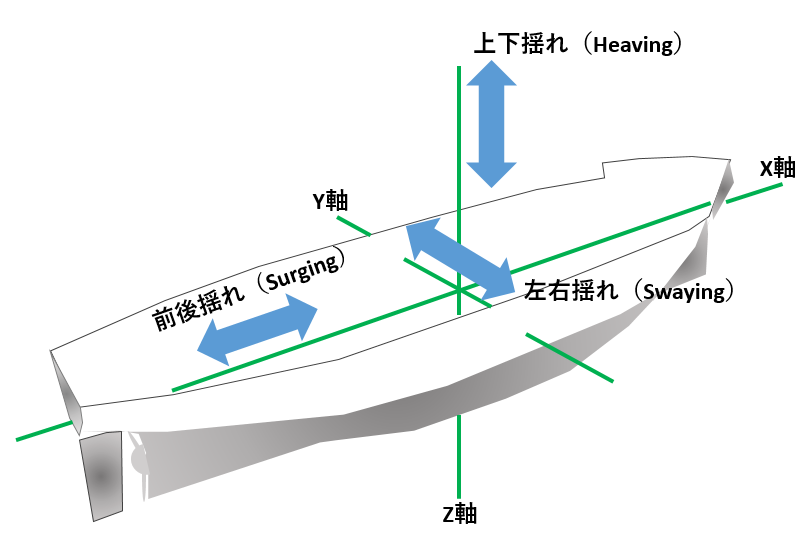

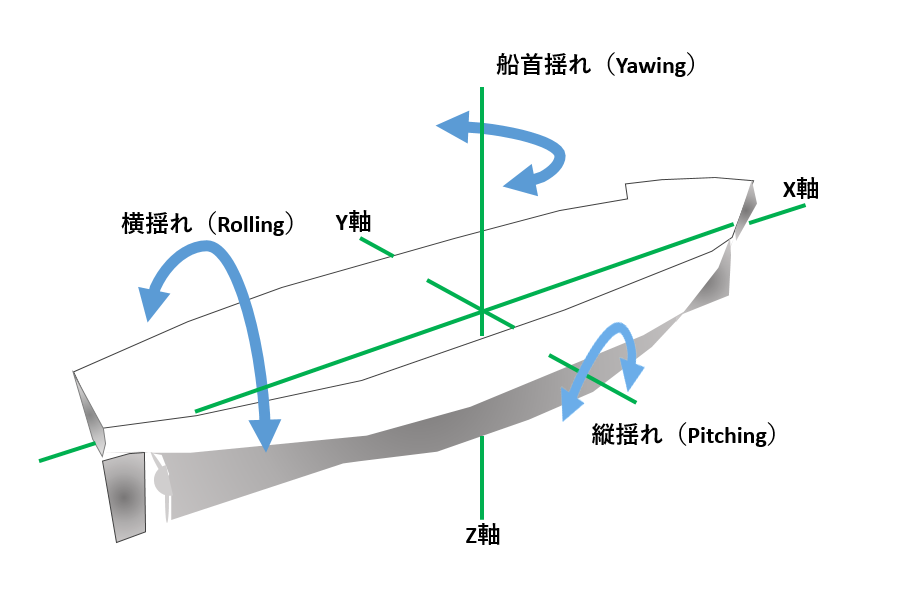

ローリング;横揺れ(ろーりんぐ ; よこゆれ)

Rolling

船が左右に傾く揺れ方。

参考1 ジャイロスタビライザー(Gyrostabilizer): ローリングを軽減するため,船内に設ける装置。ジャイロスコープ(Gyroscope)の偶力を利用したもの。

参考2 フィン・スタビライザー(Fin-stabilizer): ローリングを軽減するため,船体の中央部両外側に魚のヒレ(Fin)のように取付ける装置。波浪による動揺を,このスタビライザーを自動制御して軽減する。

参考3 減揺タンク;Anti-rolling Tank: ローリングを軽減するため, 船内に設けるタンク。このタンク内の自由水の動揺と,船の動揺を相殺し軽減する。

Ro-Ro船(ろーろーせん)

Roll-on/Roll-off ship

荷役設備にランプウェイを持ち、積地では、トレーラーごと船倉に入り、貨物を積んだシャーシを切り離す(Roll-On)。揚地では、トラクターヘッドとシャーシを連結させて荷役を行う(Roll-Off)。荷役設備が整っていない港でも岸壁から直接荷役が可能な船で、荷役の速度や安全性に優れている。